【匠探訪シリーズ4:桝屋高尾】時空を超える「用の美」〜美を創造する光の魔術師〜

代表取締役社長 高尾朱子氏

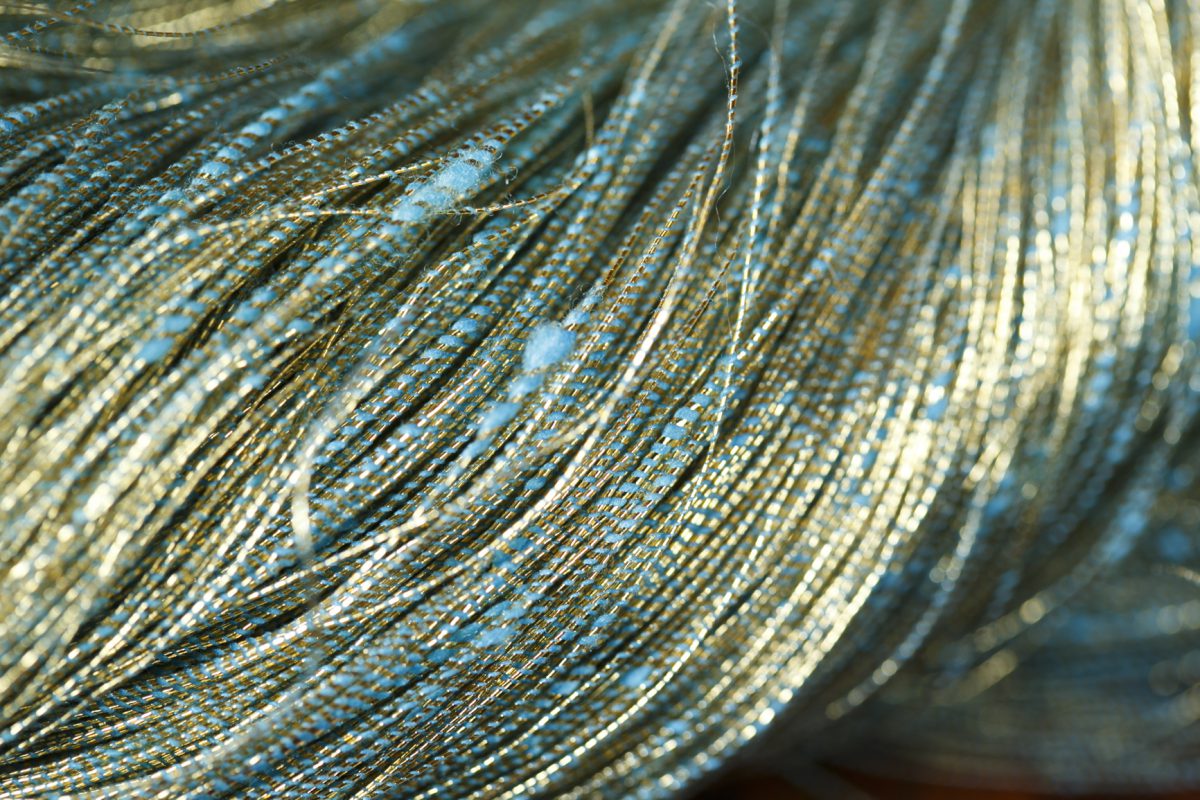

歴史好きな方、あるいは茶道に造詣の深い方は徳川美術館所蔵のねん金袱紗をご存じかもしれない。袱紗は中国・明代のものとされ、徳川家康から尾張徳川家に引き継がれたものといわれている。当時の大名道具の特徴である華やかさを持ちながらも、武士の所有を象徴する剛健な気風をうかがわせる芯の強さも併せ持つ袱紗である。ここで使われている糸は芯となる真綿のような絹に、細くした金箔を手でらせん状に巻き付けていったもの。これがねん金糸である。この糸をさらに経糸とあわせて織り、帯地として完成させた織物がねん金綴錦だ。

と、数行でわかりやすく解説すればなるほど、そういうものかと理論的にはご理解いただけるであろう。金を巻いているから、輝きがあるのね、手織りだから味があるのね・・・・。

着物や生地、あるいは自然科学に詳しい人は真綿状の絹であれば太さが異なる、そこに巻くのは大変だろうなあ、あるいは不均一な径に巻けば巻いているピッチが一定でないため、摩擦係数が上がり、滑りにくいだろうなあ・・・・などと考察するに違いない。

そう。その通りであるが、この“ねん金技術”は「工夫したらできました!」という簡単なものではない。

その開発プロセスにこそ、西陣のプライドと進取の精神の発露がある。

ねん金袱紗の復元からスタート

いまでは桝屋髙尾といえばねん金綴錦・彩ねん金。ねん金綴錦といえば桝屋高尾と思われているが、ねん金糸、ねん金綴錦の技術を確立し、作り上げたのは高尾氏の父・弘氏だ。西陣の機屋に生まれた弘氏は父の逝去にともない、家業を継ぐことになる。

染織と古代裂の魅力に取りつかれた弘氏のもとに、ある日、徳川美術館から持ち込まれたのはが前述した所蔵する無地ねん金の袱紗の復元の依頼。

さて、復元、とくに文化財の場合、分解や成分分析をすることは許されない。文化財保護の観点から強い光を当てたり、素手で触ったりすることも許されない場合が多い。この袱紗も直接触ることはできず、触るのは手袋の上から1回、眼鏡越しに見るのみといった厳しい制限があった。

さて、よくよく見てみると・・・・

裂を見、美術館に通ってきた弘氏がこれまでに見たことがない布であり、技法も製法も全く分からない。さて、どのようなものであろうか。

凹凸がある表面と陰影のある金糸。金の重厚感があるにもかかわらず、手に触れた感じはしゃりっとした張りがあり、軽やか。重さを感じさせないさらりとした感覚は経糸に植物性の繊維を使用しているからだろうと推測する。

さらに緯糸は芯に金箔をらせん状に巻いていることを発見する。といっても均一に巻かれているのではない。間隔がバラバラなのだ。これは真綿のような緯糸の太さが不均一であるため、巻かれている細い金箔が芯が太いところでは疎となり、逆に芯が細いところでは密になるからである。緯糸の太さの不揃いさゆえに巻かれた金箔が不均一となる。これが最大の特徴であり、この不均衡さが揺らぎとなり、布に陰影をつくり、豊かな表情を与えるのである。

どのような糸が使われているかが分かっても、問題が解決したわけではない。そもそも、そのような糸を作っている糸屋はないのだ。通常、機屋は織るところ、糸は糸屋から仕入れているのだ。問い合わせても首をひねられるばかり。

「では、糸から作ろう」。弘氏は決意する。

糸をつくり、それを織りあげ・・・試行錯誤を繰り返す。約1年後、徳川美術館に納めたねん金袱紗は大好評であった。

新しいことにチャレンジする気風とそれを成し遂げるプライド。機屋の面目躍如であった。

糸から帯へ、布へ

復元に成功した弘氏の手元には豊かな表情を持つ、ねん金袱紗1点残された。

袱紗もいいが、家業である帯にしたい。織物として完成させたい。だが、それには無地ばかりではバリエーションが少ない。柄を織り出してこそ織物だ。柄を織り出すためには何が必要なのだろうか――弘氏は考える。

柄を織り出すには複数の色を実現しなければならない。そこでさらに研究を重ね、芯に色糸を使用することとする。

発想は簡単だが、そうは問屋が卸さない。金を巻き付けたときの色の変化、また、実際に織り上げたときの柄の完成度。ねん金の特性である光の乱反射は柄を引き立てるだけでなく、逆に柄を沈めてしまうこともある。柄行に加え、柄の間隔や文様の種類などを変化させ、課題を次々にクリア、柄を表現することに成功する。

ねん金綴錦は身に付けている人が動くと光の当たり方が変わり、そこに描かれた文様がたゆたう。「色彩が見える」と弘氏は喜び、「動く色」と称した。文字通り、文様が揺れ動き、時に大胆に、時に静やかに見える。

弘氏はさらに、芯に使われる糸の色に工夫を重ねる。淡色ばかりでは表現が限られると濃い色を使用することにも成功した。芯に濃い色を使った陰影が際立つねん金は日本の伝統家屋の空間の情緒を漂わせさえする。

手織りの魅力は揺らぎ プラスαの味わいを付加

手織りは天候による糸のテンションの違いや織り手の体調、糸の持ち上げ方(はつり)の力加減など、どれか一つが変わるだけで、微妙なブレがでる。許容されたブレこそが手織りの魅力であり、味わいになる。最初から最後まで、全く同じ調子、かっちりと判で押したようにならない趣は手技でしか得られない。この揺らぎが見る人、身に付ける人に温もりを届ける。

といっても、手間と工数のかかる手織りは高価になり、普及品とはなりえない。

そこで、同社では手織りだけでなく、機械織も行っている。ずらりと並んだ機械は壮観だが、機械で織る場合でも職人が一人、つきっきりで織り上げる。

経糸にねん金糸を使用するため、摩擦によって芯の綿状の繊維が毛羽立ち絡まる。そのため織るスピードを求めることはできない。たとえ、スピードを極限まで遅くしても、通常の機械織のように機械任せにはできない。機を知る人には「できるわけないでしょう」と思われていたが、機械に調子を合わせた丁寧な手仕事を加えることで機械での織りを可能にした。経糸を職人が整えながら織り上げる工程は手織りでも機械織でもなく、人と機械のコラボレーション織とでもいえようか。

機械のなかでも、特筆すべきは広機(幅1.5メートル)だ。

現在、日本で広機を実際に使用している機元は少ないが、同社ではこの幅を活かして織り上げた布はショールに仕立てている。そのショール、羽織る人を柔らかく包み込み、天女の羽衣のようである。ちなみに上皇后美智子様のドレス生地も納めている。これは「ゼロから作り上げてきたことへのご褒美」(朱子氏)なのだ。

これが私の天職、天命なのだ

現在、同社を率いるのは弘氏の娘である朱子氏だ。後継ぎを嘱望されて命名されたように思えるが、全く異なり、名前の由来は秋生まれだから。父とは幼いころから美術館に一緒に行くことは多かったが、「後を継げ」といわれたことは一度もなかったという。そのため、商社に就職。その後、家業を継ぐこととなる。

継ぐことになって、まず、どうしようかと考えたのが着付けだ。

生まれたときから着物を着ていたように思われる髙尾氏だが、着物を着るようになったのは実はビジネスとして携わるようになってから。そこで、着付けを習いにいった。

稽古を重ね、いよいよ師範となった日。木札の授与式の装いはねん金綴錦に。初めて自分で締めた。軽くて横にずれにくい特性を持つねん金綴錦の帯で、お太鼓がきれいに決まった。「今日の私はどこへでもいける。羽織も不要。お太鼓の崩れを気にして壁を背にしていなくてもいい」。扱っていることは知っていたし、自分でも織っている。しかし、こんなに締めやすいものだったとは・・・・。

実感すると同時に「このよさ、私が世間にお知らせしないで、ほかのだれができるというの?このよさを広げ、知らせることは私の天職。だって、父は(つくるうことはできても)実感することはできない。だから知らせることはできない」。自分のできる限りやろう。それが私の使命なのだ。

父の大きな背中を見て育った娘が、父の継承だけでなく”自分のもの“として大切に守り、発展させようと志を高く掲げる。

工房から世界へ。心を潤す美と感性を発信

高尾氏は「父はゼロから1にした。これをどう使うかが私の使命」という。無から有を生み出した父を尊敬しつつも、髙尾氏はねん金糸から無限の可能性を引き出そうとしている。

継承して5年、和紙や漆を活用し材料のバリエーションを増やした。ねん金は派手に光るわけではないが、やはり“光る”ため、どちらかといえば、フォーマル、セミフォーマルを意識させる。合わせる着物がある程度決まってしまうのも事実。が、ねん金綴錦の豊かな表情はそのままに、光らない糸で織り上げれば、趣の違う帯ができる。

もともと“光らないねん金”は顧客の「私、光物、嫌いなの」の一言から生まれた。だったら、光らない工夫をしよう。艶消しをすればいいが、その材料は?? と漆に行きつく。

濃い色の場合、芯に濃い色を使用しても金糸を巻けばどうしても明るく見えてしまう。「黒」と思っていても、「チョコレート色」にみえていた・・・。これも漆で表現したら、こっくりとした表現ができるのではないだろうか。

色だけではない。柔らかな光を実現するために、芯に和紙を使用したねん金糸も開発した。自らがきらめき、光を反射する絹糸に対して和紙は光を吸収して柔らかで穏やかな表情を持つ。ほっこりとした風合いが帯の表情をやさしくする。

こうした材料の開発で、しゃれ帯という新しい分野に進出できた。

といっても、着物人口は限られている。まず、知ってほしいと工房も積極的に公開、見学会も開催している。ねん金糸のきらめきを活かしたタッセルキーホルダー、名刺入れ、ジュエリーポーチ、袱紗、草履、バッグなどの和装用品と着物から派生した幅広い商品もつくり、ねん金糸を知らない人にもその魅力を伝える。

髙尾氏の次の目標はサスティナビリティだ。もともと着物は洗い張りをしたり、仕立て直しをしたりして長く着る。帯も世代を超えて使用してきた。「そもそも反物の幅、帯の幅は無駄がでない寸法です。幅の広い布にハサミを入れてつくる洋服との決定的な違いですね」。

いま、考えているのは一度使用した糸を再利用すること。

実は同社の礎ともなったねん金袱紗は糸の長さが不揃いである。プツプツ切れた糸が織り込まれているのだ。「古い繊維をほどいて、糸に戻してそれを織り込んだのでしょう」。

500年前の叡智。仏教思想もあるのだろうが、これこそが究極のリサイクルである。「一度納めた帯を戻していただいて、糸をとり、もう一度、帯にする・・・そんなことができないかと考えています」。工場で捨てられてしまう端布や糸くずを織り込むことは想定内。その一歩先を指向する。

社屋の前庭にはよく手入れをされた、しだれ紅梅の古木が1本ある。いや、この紅梅しかない。室内で展示会を開催する際、室内では至るところに商品が展示され、空間が華やぐ。このにぎやかさとしだれ梅だけが存在する静けさの対照、これこそが桝屋髙尾の世界観である。

世界観は織り出された文様とその間の空間。この間合い、あるいは見えるところと見えないところの対比につながる。髙尾氏はいう。「糸や機といった形あるもの、見えるものを通して、その奥にある見えないものを伝えたい」と。

帯は実用品である。そして、実用品であるゆえの美しさがある。使って美しい、見て美しい。そのような帯をつくり、美と感性を発信していきたいという髙尾氏。その美は一過性のものではなく、時空を超越し、触れた人の心を潤す。

真綿に金箔を巻いた1本の糸から始まった物語は、さらに豊かな物語を紡いでいくに違いない。