きもので行きたい!東京都内の紅葉スポット & 江戸の紅葉

「紅葉」と調べると、美しい渓流や山・ハイキングコースなどが出てきます。もちろんそれはそれで本当に素晴らしいものなのですが、それらは多くの場合「旅行」の行き先であって、気軽な「お出かけ」とは異なる階層のものではないでしょうか。きものに草履でハイキングは、慣れている方でもかなり大変なのではないかと思います。

きものを着て紅葉を愛でたい、でも山あいを長時間歩くのは辛い、そんな悩みを解決するべく、都心周辺で紅葉を楽しめるお出かけスポットをご紹介します。

ついでに、もっと昔の人々の紅葉狩りについてやイチョウについてのこぼれ話もオマケとして掲載しましたので、ご興味のある方はどうぞ。

東京都内の紅葉スポット

旧古河庭園

旧古河庭園は、もと明治の元勲・陸奥宗光の邸宅地で、次男が養子に入った古河家の所有となりました。戦後、国へ所有権が移りましたが、地元の要望などを取り入れ、東京都が国から無償で借り受け、一般公開されました。

武蔵野台地の斜面と低地という地形を活かし、北側の小高い丘に洋館、斜面には洋風庭園、そして低地には日本庭園が配されています。大正初期の庭園の原型を留め、伝統的な手法と近代的な技術が合わさった、和洋の調和をたたえています。

開園時間:

9:00~17:00 ※入園は16:30まで

※洋館の開館日、開館時間は庭園と異なります。詳細は大谷美術館のホームページをご覧ください。

休園日

年末年始(12/29~翌年1/1まで)

入園料:

一般 150円 など

※洋館は別途入館料がかかります。詳細は大谷美術館のホームページをご覧ください。

所在地:

〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-27-39

公式サイト:

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa

(洋館 大谷美術館はこちら [https://www.otanimuseum.or.jp/kyufurukawatei])

清澄庭園

泉水、築山、枯山水を主体にした「回遊式林泉庭園」です。この造園手法は、江戸時代の大名庭園に用いられたものですが、明治時代の造園にも受けつがれ、清澄庭園によって近代的な完成をみたといわれています。

明治11年、かつての大名屋敷跡を、三菱の創始者である岩崎弥太郎が買い取り、社員の慰安や貴賓の招待のために「深川親睦園」として造園。その後も大泉水に隅田川から水を引き、全国から取り寄せた名石を配し、明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」として完成します。のちに東京市に寄付され、昭和7(1932)年に一般公開されました。

開園時間:

9:00~17:00 ※入園は16:30まで

休園日:

年末年始(12/29~翌年1/1まで)

入園料:

一般 150円

所在地:

〒135-0024 江東区清澄3-3-9

公式サイト:

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kiyosumi

【いっしょに】都立庭園紅葉めぐりスタンプラリー

ちなみに、上記の旧古河庭園、清澄庭園を含む9つの都立庭園で「紅葉めぐりスタンプラリー」が開催されています。9つの庭園を巡り、スタンプの数に応じて景品も貰えます。今回は2つの庭園を掲載させていただきましたが、他の庭園もいかがでしょうか。

※対象の都立庭園

・浜離宮恩賜庭園(東京都中央区)

・旧芝離宮恩賜庭園(東京都港区)

・小石川後楽園(東京都文京区)

・六義園(東京都文京区)

・旧岩崎邸庭園(東京都台東区)

・向島百花園(東京都墨田区)

・清澄庭園(東京都江東区)

・旧古河庭園(東京都北区)

・殿ヶ谷戸庭園(東京都国分寺市)

詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/special/9gardens_stamp/index.html

皇居

前身となる江戸城は1457年に築かれ、1590年に豊臣政権下で徳川家康の居城となります。江戸時代には260年以上にわたって幕府の中枢を担い、政治の中心地として栄えました。1867年の大政奉還の翌年、戊辰戦争の際に新政府軍に対して無血開城され、その後の「東京奠都(てんと)」以来の長きにわたって天皇の御所、宮殿として用いられています。

もちろん普段は本丸の一般公開こそされていませんが、外苑、東御苑や北の丸公園など、多くの場所が開放されており、さまざまな植物を楽しむことができます。

所在地:

〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 など

公式サイト:

宮内庁 参観案内:https://www.kunaicho.go.jp/event/sankan/sankaninfo.html

宮内庁 皇居東御苑:https://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/higashigyoen.html

一般財団法人国民公園協会 皇居外苑:https://fng.or.jp/koukyo

環境省 皇居外苑:https://www.env.go.jp/garden/kokyogaien/index.html

【いっしょに】皇居周辺エリア

江戸・東京の中心地として発展してきたエリアであり、周辺にも多くの素敵なスポットがあります。日比谷公園、靖国神社、東京駅、行幸通り、国立近代美術館、三菱一号館美術館、静嘉堂文庫美術館、東京ステーションギャラリー、など。

※日比谷公園内の東京市公会堂(現 日比谷公会堂)から日比谷公園、丸の内方面を写したもの。奥には皇居外苑の濠と石垣が写っています。

明治神宮外苑

明治天皇と皇后・昭憲皇太后の遺徳を記念し、旧「青山練兵場」跡にスポーツ場や文化施設が造成され、大正15(1926)年に明治神宮へ奉献されました。

秋は聖徳記念絵画館へ続く銀杏並木が有名です。絵画館が並木の先に美しく見えるよう、遠近法の手法を用いて設計されています。

※完成から十数年後の神宮外苑。まだイチョウが若く、今よりも随分背が低い。

所在地:

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町1-1

公式サイト:

http://www.meijijingugaien.jp

上野公園(上野恩賜公園)

現在の上野公園の一帯は、かつて徳川将軍家の菩提寺のひとつであった「寛永寺」の敷地でした。多くの寺院や建築物が戊辰戦争や太平洋戦争で失われてなお、戦火を免れたお堂たちは当時の面影を伝えます。明治時代には敷地の大部分が上野公園となり、近代的な博物館や美術館が立ち並びました。

上野は江戸随一の桜の名所としても有名ですが、見どころは桜の花だけではありません。桜の木の紅葉は「桜紅葉(さくらもみじ)」と呼ばれ、モミジやイチョウなどよりも半月ほど早く、優しく赤みがかった橙に色づきます。「紅葉(こうよう)」はモミジの専売特許ではありません。色々な木々が葉を染めて秋を彩るのです。銀杏並木も美しく、「秋」の中でも様々な表情を楽しめます。

歴史の重なりの上に立つ現在の上野は、神社仏閣、自然、そして文化施設を一挙に体験できる、欲張りなスポットになっています。

※上野東照宮の一角、往時の面影を残す石灯籠。

開園時間:

5:00~23:00

※公園内の施設については、各施設の公式サイトをご覧ください。

所在地:

〒110-0007 東京都台東区上野公園

公式サイト:

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/ueno

新宿御苑

徳川家康が江戸城に入城する際、家臣の内藤清成へ与えられた江戸屋敷の敷地が基になっています。明治5年、内藤家から上納された土地に隣接地を合わせた土地に、近代農業の振興と研究のための「内藤新宿試験場」が設置されます。役割の一部が移転され皇室の「植物御苑」となった後、明治30年代に庭園が造成されて「新宿御苑」となりました。そして戦後の昭和24(1949)年に「国民公園新宿御苑」として一般に開放され、今に至ります。

こうした経緯もあり、日本庭園だけでなくバラやプラタナスなど西洋の木々や草花、洋館、温室など、さまざまな植物と景観を観賞でき、和洋折衷のモダンな雰囲気を味わうことができます。

![プラタナスの並木 (出典:環境省[https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/5_album/autumn/index.html])](https://miyabi-online.com/wp-content/uploads/2025/10/新宿御苑000303567.jpg)

開苑時間:

10/1〜3/14:9:00〜16:30 (最終入園16:00)

※温室のみ9:30〜16:00 (最終入館15:30)

休苑日:

月曜日(月曜日が休日の場合は翌平日)

年末年始(12月29日~1月3日)

※ただし特別開園期間(3/25~4/24, 11/1~15)は無休

入苑料:

一般 500円 など

所在地:

〒160-0014 東京都新宿区内藤町11

公式サイト:

https://fng.or.jp/shinjuku

https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen

マップ

>

おまけ:江戸の紅葉の名所

花見と並んで愛される紅葉狩り。江戸の人々にとっても、紅葉は大きな楽しみでした。以下ではオマケとして、江戸時代の紅葉スポットをご紹介します。

江戸後期に花鳥の名所案内本として人気を博していた『江戸名所花暦』では、紅葉の名所として

・真間山弘法寺[ままさん ぐほうじ] (下総国葛飾郡・現 千葉県市川市)

・秋葉大権現(現 向島秋葉神社・東京都墨田区)

・滝野川(現 東京都北区 王子周辺)

・補陀洛山海晏寺[ふだらくさん かいあんじ](東京都品川区)

・万松山東海寺・懸居翁[あがたいのおきな]墳墓

・泰叡山護國院 瀧泉寺(目黒不動尊)

・東陽山正燈寺(東京都台東区竜泉寺町)

などが挙げられています。当時は大名庭園などは今のように一般公開されていたわけではありませんし、今よりも寺社がもっと多いうえに広く、庶民が「きれいに整えられた草木や花」を楽しむことのできる場所は他にあまりなかったのかもしれません。

しかし現代にあっては、当時の建物や風景を留める場所は少なくなってしまっています。特にお寺は明治に政治的な理由で縮小の憂き目にあっているところも多く、それ以外にも震災や戦火、開発などもあって、景色は様変わりしています。しかしそんな移り変わりも、直ぐに落ちてしまう紅葉のように「あはれ」なのかもしれません。

以下ではいくつかのスポットを写真と一緒にご紹介します。

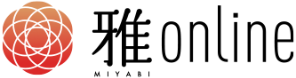

真間山弘法寺 (下総国葛飾郡、千葉県市川市)

厳密には「江戸」ではありませんが、江戸の人々によく知られていたスポットであったのは確かです。当時の本堂こそ明治に焼けてしまいましたが、多くは昔の姿をかなり保っています。

江戸名所花暦には「本堂の前に楓あり。高四、五丈余、あくひなき名木といへり。」とあります。1丈は、曲尺(かねじゃく)で約3.03メートル、鯨尺で約3.79メートル。かなり幅がありますが、12m~19mほどと推定されます。測ったわけではないでしょうから数値をそのまま信用はできませんが、巨木であったことは間違いないでしょう。

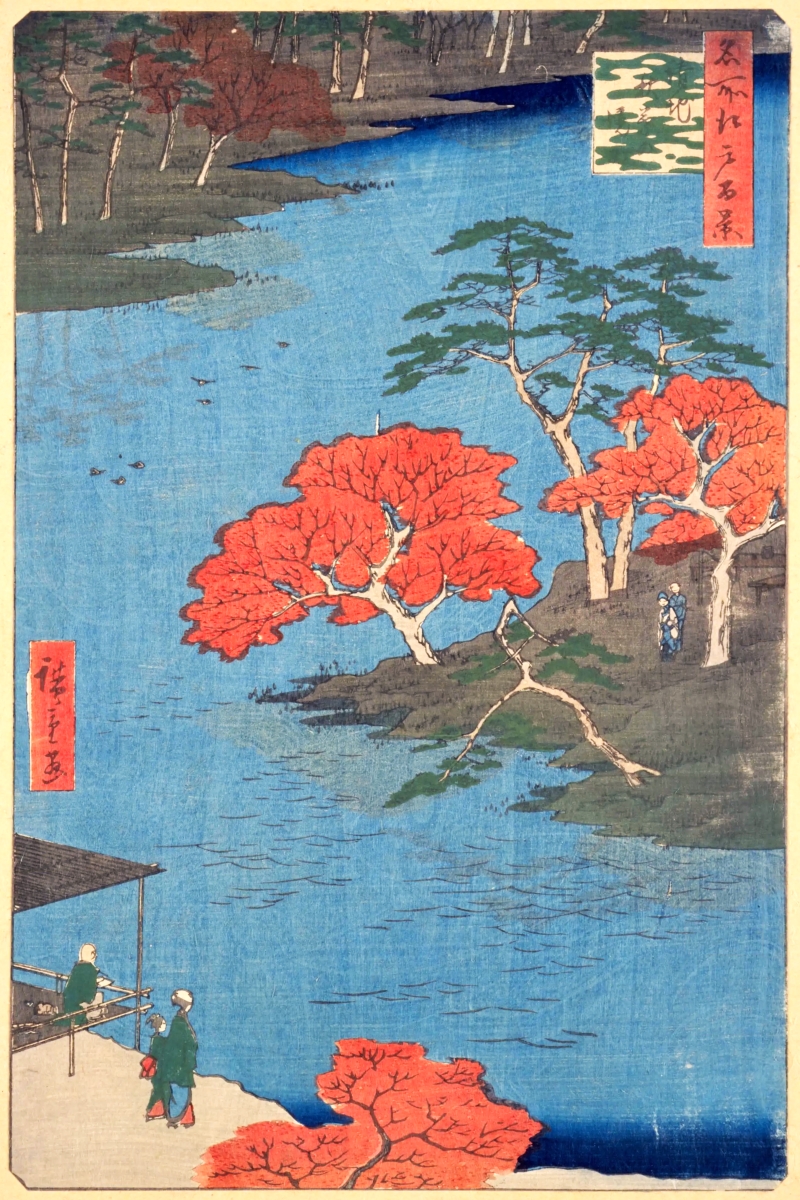

初代歌川広重の作品。本堂前のモミジの樹から手古那(てこな)霊神堂方面を描いたものと思われ、斬新な構図が面白いです。

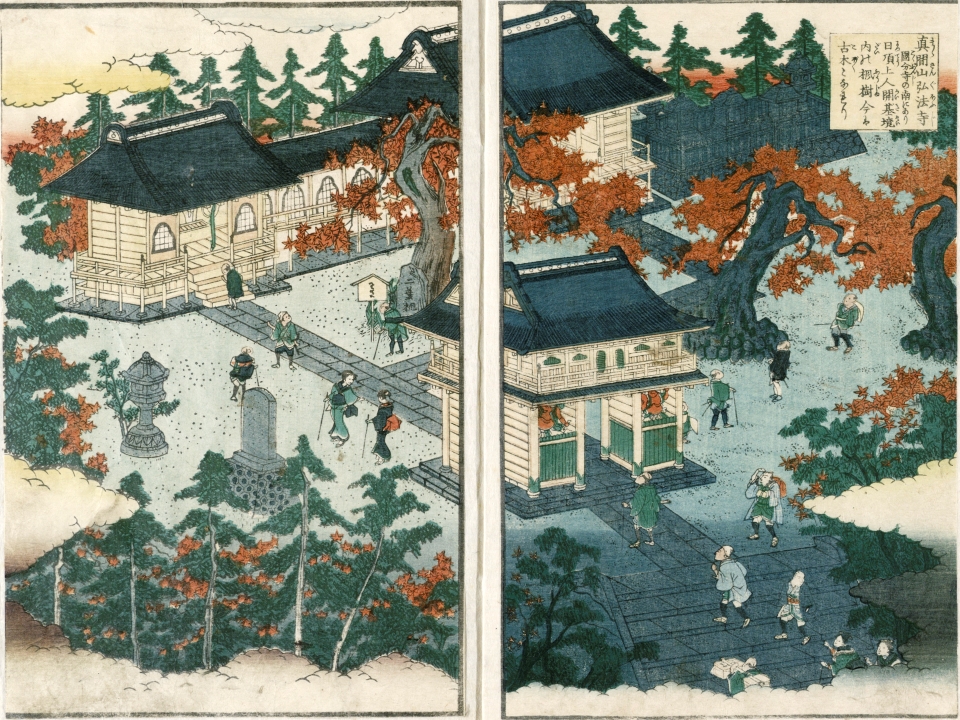

補陀洛山海晏寺[ふだらくさん かいあんじ](東京都品川区)

東海道最初の宿場町・品川にあり、紅葉の名所として有名でした。浮世絵の題材としてもよく登場します。

※現在一般参観は行っていませんのでご注意ください。

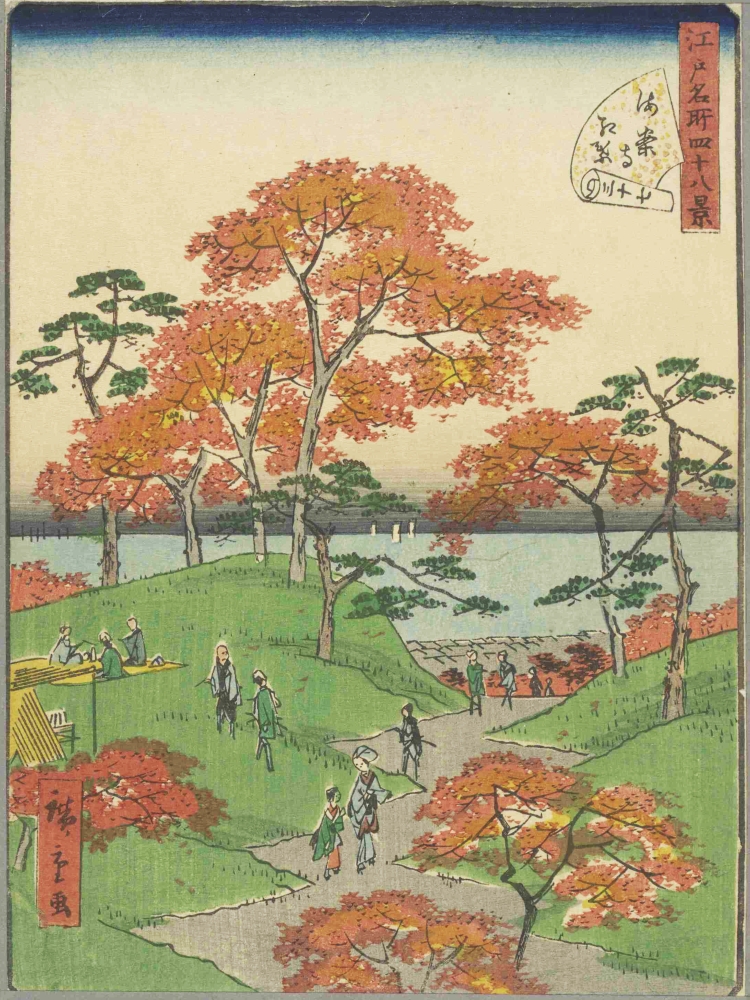

滝野川(東京都北区)

北区・王子周辺を流れる石神井(しゃぐじい)川の下流を「滝の川」「滝野川」などとも呼び、現在の地名にもなっています。美しい渓谷があり、特に紅葉の時期には多くの人々が紅葉狩りに訪れました。今でこそほとんどが開発されて住宅地になっていますが、明治時代以降もしばらくの間は景観を失うことなく、愛され続けていたようです。桜の名所としても有名な「飛鳥山」も滝野川の流域にあり、秋には紅葉が美しく色づきます。

王子周辺の石神井川の畔には、コンクリートの間に点々と緑地や公園があり、今に往時の面影を伝えます。戦後の経済の復興・発展とともに緑の岸辺は護岸工事により失われ、典型的な都市河川となりました。その際に飛鳥山公園の下に2本のトンネルを掘り、流路のショートカットが行われましたが、残された旧流路に「かつての渓流を取り戻したい」として音無親水公園がつくられました。

秋葉大権現(向島秋葉神社、東京都墨田区)

遠州(静岡)の秋葉権現から火の守り神として火産霊命(ほむすびのみこと)を勧請し、篤く信仰されました。残念ながら太平洋戦争で当時の景観は失われてしまいましたが、お寺は縮小したものの再建されています。

泰叡山護國院 瀧泉寺(通称:目黒不動尊)

今でこそ目黒周辺は桜で有名ですが、当時は「桜の名所」というイメージではなかったようです。

当時、辻斬りを行った白井権八と遊女小紫の悲恋を描いた歌舞伎や演劇が人気を博していました。こちらの絵では、小紫に扮した役者(中村芝翫)が中心に、権八の処刑の後を追って小紫が自害したという「比翼塚」が背景に描かれています。この塚は東昌寺というすぐ近くのお寺にあったものですが、現在は目黒不動尊の前に移っています。

【こぼれ話】イチョウについて

イチョウは、燃えにくいことやギンナンの薬理的な目的などを理由として、当時から神社や仏閣、町中で利用されていたようですが、江戸時代に「名所」として紹介されていたものは見つかりませんでした。梅や桜、モミジなどと比べるとイチョウは日本での歴史が浅く、当時はまだ文化的伝統の積み重ねが確立されていなかったのかもしれません。

はっきりとした時期は不明ですが、イチョウは室町時代にあたる14~15世紀頃に中国から伝来したといわれ、平安や鎌倉時代、それ以前の古典文学には登場しません。これは奈良時代の万葉集から登場するモミジとは対照的です。日本の文学にイチョウが登場するようになるのには、明治まで待たなければなりません。

「銀杏並木」についてですが、そもそも「街路に一定間隔で木を植える」という人工的な都市の景観は欧米から渡来したものです。近代日本は街並みを西洋化させるため、道路の整備などと並行して、ヨーロッパから導入した樹を植え、街路樹の育成をすすめました。しかし東京や神奈川では関東大震災の際に多くの街路樹が焼失してしまったため、その跡には大気や水の汚染に強く成長が早いうえ、火にも強いイチョウが多く植えられました。

近代日本で各地に作られた大学や文化施設などでもしばしば銀杏並木が造成され、ランドマークになっています。つまり、西洋風の並木を日本の樹でつくった「銀杏並木」は、とても近代日本らしい景観といえるのかもしれません。

===============

参考文献:

・岡山鳥 著 ほか『江戸名所花暦』,八坂書房,1994.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13132181

・真柳誠「イチョウの出現と日本への伝来」

[https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper02/ityo.htm]

・吉海直人「謎だらけの『イチョウ』」

[https://www.dwc.doshisha.ac.jp/research/faculty_column/12049]

・堀輝三「イチョウの渡海の歴史」つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3: [https://www.biol.tsukuba.ac.jp/tjb/Vol3No10/TJB200410TH.html]

・DIGITaL STaD「街路樹はなぜイチョウの木なの?」https://digital-stad.jp/articles/%E8%A1%97%E8%B7%AF%E6%A8%B9%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%81%AE%E6%9C%A8%E3%81%AA%E3%81%AE%EF%BC%9F

・横浜市「横浜の代表的な街路樹と歴史」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/anzenshisetsu/yasashii/gairoju/rekishi.html

・暦生活「イロハモミジ」https://www.543life.com/content/shun/post20231130.html?srsltid=AfmBOorcmKQAdd2bILz0Hpl9ugoFyRkTaVBMScWzPc6V2E8poNJx7-n1

・東京都北区「音無親水公園」

https://www.city.kita.lg.jp/parks/list/1009539/1009548.html

・和樂Web「『紅葉狩り』の由来とは?歴史や起源、江戸時代のおすすめ紅葉スポットも紹介!」

https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/177646