きものお手入れ① 家でできる日常のケア

2回に分けて、きもののお手入れについて解説していきます。

今回は、「家でやっておくとよい、正絹のきもののお手入れ」についてです。今回は簡易的なものが主のため、汚れ等の問題にちゃんとした対処ができるわけではありません(→こちらは次回)。きものを傷みにくくし、大切に長く着ていただくためのお手入れです。

※今回は「正絹のきもの」についてのお話ですので、水洗い可能な木綿やポリエステルなどのきものには当てはまらないものもあります。

ところで、きものだけを殊更に「手入れが大変」と強調する結果になるのも良くないかなと思いますので、これらのケアは本来「衣類一般に対してした方がよいこと」である、ということも申し添えておきます。ただ、現代の洋服は水に強かったり、カビやシミなどのトラブルにも事後に対処しやすかったりするものが多くなっているため、相対的にケアの重要度が下がっているだけ、というべきでしょう。水洗いが推奨されないシルク製の衣服、ウールやカシミヤなどの毛織物など対しては同様に重要であることは変わりません。

【目次】

1. はじめに:絹と湿気

2. 家でできること

2-1. 着用直後

2-2. 保管

3. おまけ:絹のいろいろ

ex-1. 繊維の構造と外見

ex-2. 性質

ex-3. 絹と有機溶剤

1. はじめに:絹と湿気

絹の最大の敵は湿気と云われます。以下でも湿気についての内容が多くなっているので、前提知識として先に少し解説させてください。

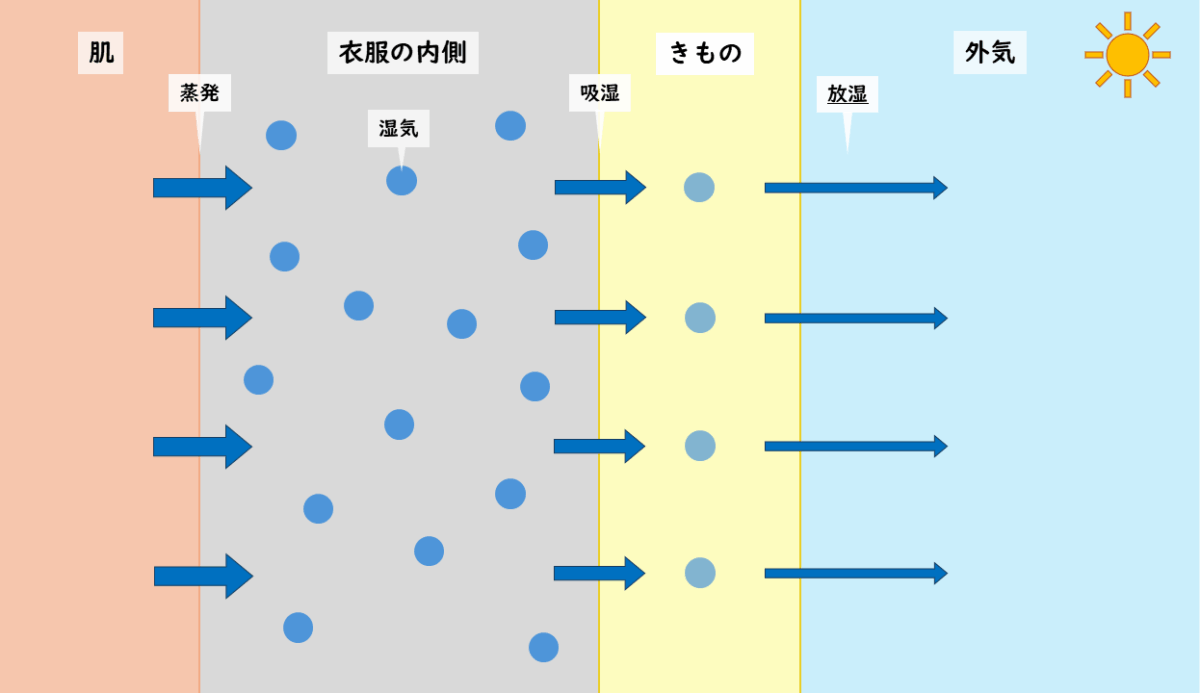

絹は繊維の透湿性が高く、服の内側が蒸れにくいため快適な着心地とよくいわれます。それは、絹が湿気を吸いやすい性質を持ち、着用時には一般に外気の方が湿度が低いので、自然と外へ湿気を放出してくれるためです。絹は他の繊維と比べてもトップクラスに湿気を通しやすい、という研究もあります。

……しかし、吸湿性が高いということは、外気と触れ合わず空気の流れもない保存時には、生地の中に湿気を貯め込みやすいということにもなります。放置すると、縮みやカビ、劣化の原因になります。

そもそも日本は温暖かつ湿潤な気候です。さらに、現代の家屋は気密性が高く、空気が通りにくくなっています。収納についても、クローゼットや衣装ケースなど気密性が高く吸湿性が低いものが多いです。そうした意味で現代日本の家屋の環境は、天然繊維に対してあまり優しくないものになってしまっているといえるでしょう。なればこそ、定期的に外気に触れさせて放湿させてあげることが大切なのです。

2. 家でできること

以上を踏まえ、以下では「着用直後」と「保管中」のそれぞれについて、オススメするケアの方法を解説していきます。★が多いほど重要度が高く、「ぜひやってほしい!」というものになります。

2-1. 着用直後

陰干し [★★★★★]

きものハンガー等に着用したきもの・帯をかけ、日陰で空気を通します。着用直後は吸収した湿気を含んでいるので、すぐに収納するのは避けた方が吉。繊維の中でも絹は特に湿気を吸収しやすい性質を持つため、とても重要なお手入れです。

陰干しの時間ですが、一日の中で気温が最も高く、空気が最も乾燥する真昼を中心に、4時間くらいがよいと云われます。長すぎると生地が伸びて弛んでしまう場合もあり、注意が必要です。長すぎる陰干しは所謂「裾が袋になる」原因の一つになるため、短時間でカラッと乾かし、早めに畳んで収納してあげましょう。どうしても乾きにくい場合は、エアコンなどで乾燥させた空気を扇風機で当ててあげる、などの工夫をしてみるのもよいかもしれません。

もし一日では不十分だと感じたら、気温が下がって湿度が上がる夜も干しっぱなしにするよりは、一旦収納して翌日の昼間にもう一度干す方が効果的です。

※色焼けの原因になるので、直射日光は避けてください。紫外線によって染料や繊維の構造が壊れたり、光で周囲の物質と反応が促進されたりし、変色・褪色していきます。もし可能であれば、カーテンを閉めるなどして、部屋をできるだけ暗くしてあげるのがオススメです。

点検 [★★★☆☆]

陰で干すついでに、シミや汚れ、シワ、解れ(ほつれ)や綻び(ほころび)などがないかを確認します。裾にはホコリや塵がつきやすいので、専用のブラシや乾いた柔らかい布などで軽く払ってあげるとよいかもしれません。

絹は比較的シワになりにくいため、ある程度までのシワはしばらくハンガーにかけていれば取れることもあります。低温で当て布をすれば、アイロンも可能な場合も多いです。ただし生地を傷める原因になるため、高温やスチーム(水蒸気)は使わないようにしてください。

※強く頑固なシワがついている部分は、着用中に汗をかいたり濡れたりした部分である可能性が高いので、必要に応じて汗抜きシミ抜き等も検討してみてください。

2-2. 保管

定期的な陰干し [★★★★★]

最も重要な目的は、やっぱり湿気への対処です。また、保管していれば、多少の湿気を吸うだけでなく、ホコリやカビなどがついてしまう場合もあります。湿気があって空気の流れがないとカビが成長し、生地の中に根を張ってしまい、落としづらくもなります。

ただ、湿気の多い日には逆に湿気を吸収してしまう場合もありますから、晴れてカラッとした日に窓を開け、外の空気を入れてあげるのがオススメです。可能であれば年に数回やってあげるのがいいでしょう。

「干す時間がない!」という方は、湿度の低い日にタンスから出し、たとう紙を開いて空気に触れさせるだけでも、いちおう多少の効果は期待できます。

【コラム:虫干し】

かつては春から夏への変わりの乾燥した日に、衣類や書物など湿気を溜め込みやすいものを広げて窓を開け放ち、風を通す「虫干し」が行われました。梅雨明けのカラッとした日に湿気を取り除き、風呂敷に包んで収納するのが習わしだったといいます。そうすることで、気温が上がる夏の間にカビや虫が湧くのを防いでいたわけですね。その名残から、今でも「虫干し」と呼ぶ方もいます。

※梅雨明け、「土用の丑の日」の虫干し。

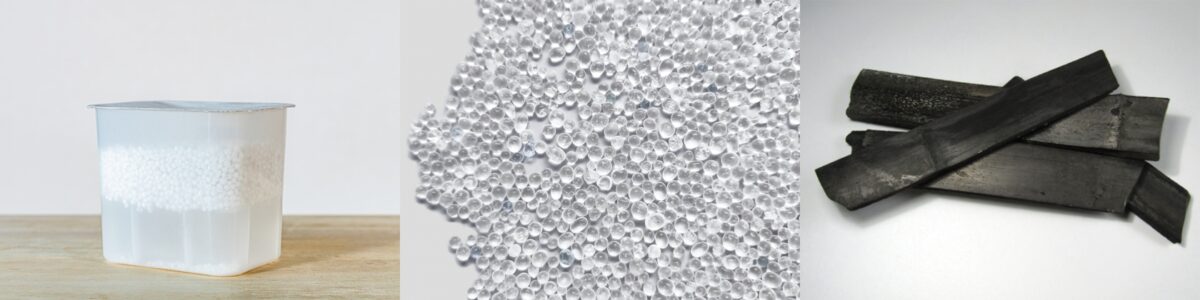

除湿 [★★★★☆]

特殊なパック加工等を行う場合でなければ、どれだけ気を遣ったとしても空気中の湿気を吸収してしまうのは避けられません。必要に応じて除湿剤を併用してあげるのもよいでしょう。

ただし、溜まり水方式(写真左)の除湿剤は、何かの拍子に内部の液体が漏れる場合があるため、接触する可能性のある場所には置かないのが吉。水が溜まらない方式のものを検討してみてもいいかもしれません。

点検 [★★★☆☆]

陰干しのついでに、点検もしてしまうのがオススメ。油脂など有機物を含む汚れは、脱いだ時には見えなくても、時間が経つと変質して目立ってくることがあります。しばらくしまっていた白いシャツなどで見たことがある方もいるかもしれません。湿気対策だけでなく、見える場所に汚れはないか、カビは生えていないか、目立つシワがないか、など次に着るときに支障がないよう状態を確認してあげるとよいでしょう。汚れの残りやすい衿や袖口を重点的に。

ただし、シミや汚れがあった場合でも、簡単に取れるもの以外は無理に対処しようとしないのが無難です。より深くまで浸透したり、広がったりなど、悪化してしまう恐れがあります。気になる点があれば、行きつけの店や業者さんなどに相談してみるのがいいでしょう。

防虫 [★☆☆☆☆] ※場合による

絹繊維そのものを好んで食べる虫はウールやカシミヤなどの毛織物と比べると多くありません(全く存在しないわけではないようですが、きわめて少ないです)。正絹のきものに対しては、上のものほど重要度が高いわけではありません。不用意に扱ってしまうと、むしろシミや金属の腐食などのトラブルを発生させる可能性も考慮すると、場合によっては使わない方がよいこともあります。

ウールのきものをお持ちの方は、非常に食われやすいので、他の毛織物と一緒に防虫してあげてください。ちなみに腰ひもなどは今もウールでできている場合があるので、同様に要注意です。

防虫剤を使用するべきもの(ウールなど)とそうでないものは、収納場所を分けるのがよいでしょう。別のものを食べにきた虫が絹の繊維まで齧ってしまうなどの可能性もゼロとは言い切れませんし、防虫剤には以下のような注意点もあるためです。

※防虫剤の性質には注意

防虫剤は直接触れさせないようにしましょう。シミなどの原因になります。また、防虫剤には金属を変色させるものがあります。特にきものはフォーマル着を中心に金や銀がよく用いられるため、「金や銀に使っても問題ない」という製品を選びましょう。珍しいものでは金銀以外の金属、螺鈿などが使われることもあり、それぞれと反応しないか確認する必要が出てきます。

異なる種類の防虫剤を一緒に使うと、反応を起こして衣服のシミや汚れの原因になります。無臭性のピレスロイド系は他のものと併用しても問題はありませんが、パラジクロロベンゼン系、ナフタリン系、樟脳(しょうのう)系のものは互いに併用しないようにしてください。別のものに交換する際にも、揮発した防虫剤の成分が収納の中に残っている場合がありますので、同様に注意してください。

3. おまけ:絹のいろいろ

ex-1. 繊維の構造と外見

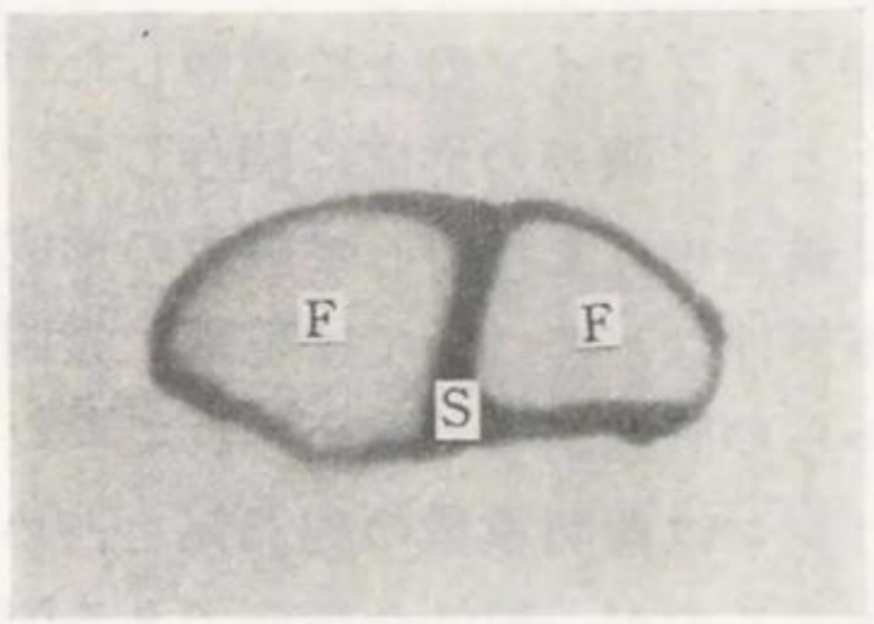

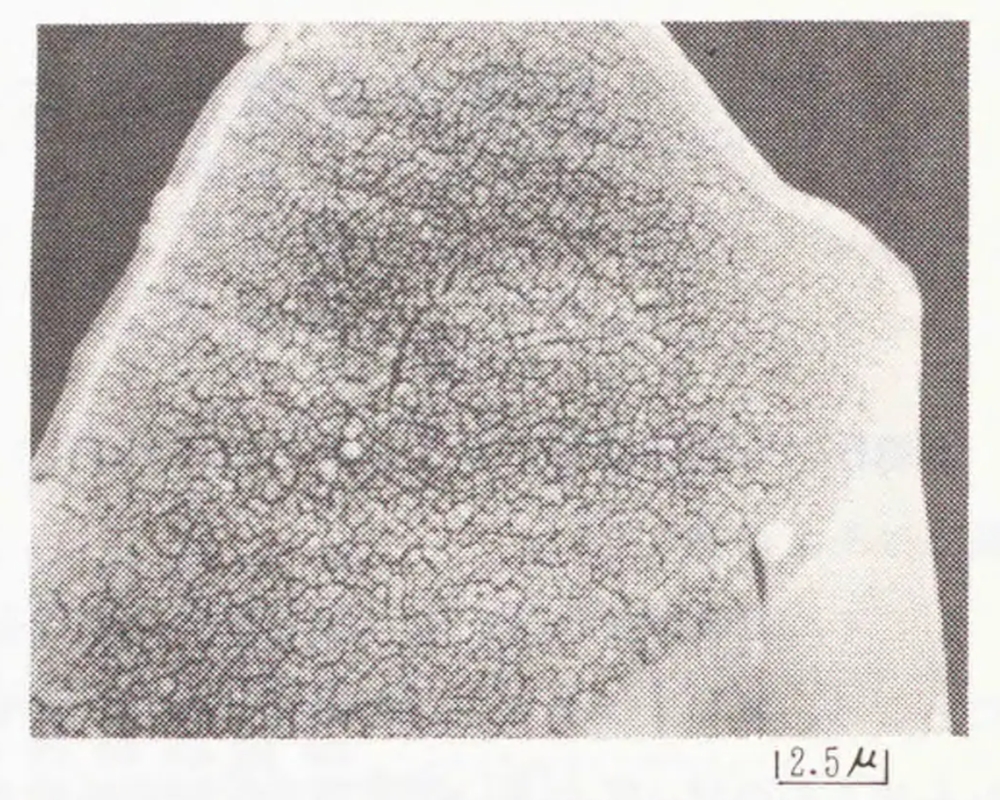

蚕の繭糸は一般的に、「フィブリル」という極細の繊維の束である「フィブロイン」というタンパク質と、2本のフィブロインの間や表面をコーティングする水溶性の「セリシン」というタンパク質でできています。表面のセリシンを湯やセッケン、薬剤などで溶かして落とし、光沢のある絹糸にする「精練」を行います。精練済みの絹のことを「練絹」と呼びます。

※F:フィブロイン、S:セリシン。

※1本のフィブロインの拡大図。極細の繊維「フィブリル」の集まった構造をしている。

繭は蚕が吐き出した一本の繭糸でできています。この繭糸は長さ約1,500mにもなり、天然繊維の中では圧倒的に最長です。一本の繊維が長く表面に露出するため光の反射が乱れにくく、光沢を持ちます。

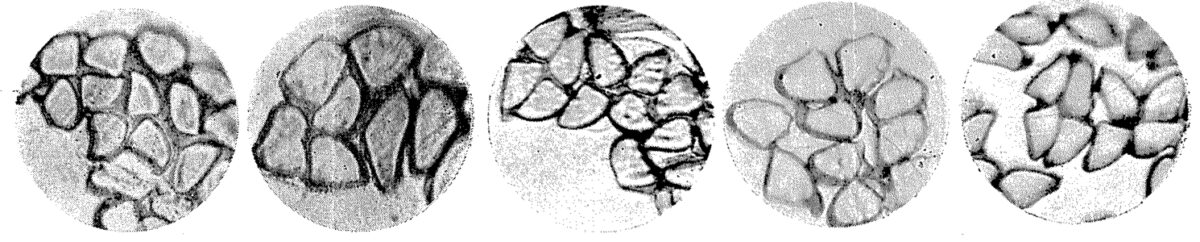

さらに、繊維の形にも特徴があります。フィブロインは三角形に近いやや角ばった断面をしていて、それが2つ合わさって繭糸ができています。そのため繊維表面に平面またはゆるやかな曲面が多く、反射光が適度に拡散・収束することで、絹特有の美しい光沢が生まれます。

※様々な絹糸の断面図。フィブロインの独特な形がよくみえる。

ちなみに「キュッ」という絹の独特な衣擦れの音(絹鳴り)は、この角ばった繊維同士が引っ掛かるために発生するものと云われます。

繊維や糸の内部に空気を含みやすく、高い断熱性を発揮するとともに、吸湿性も高くなっています。そのため冬は暖かく、夏は涼しい着心地です。

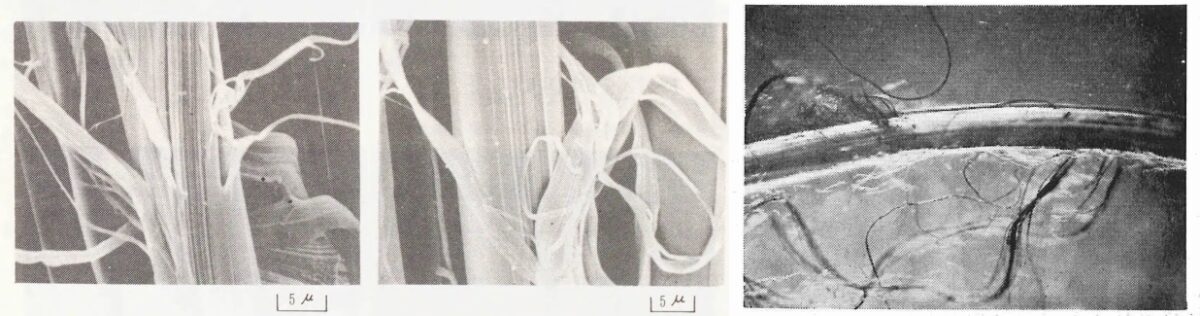

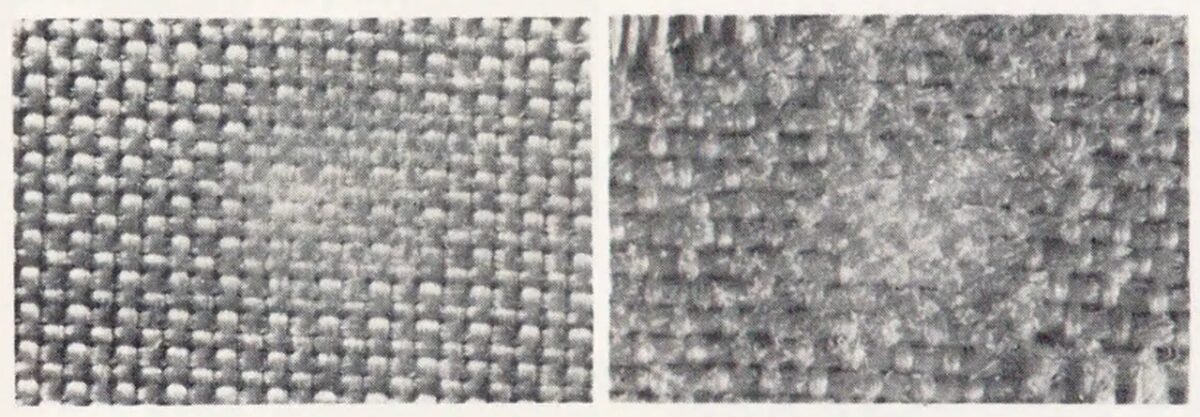

軽いうえに柔らかくしなやかで、特有の生地感があると同時に、天然繊維の中ではかなり強度があり、ナイロンが開発されるまでは「最も強い繊維」といわれていました。実際に引っ張りに対してはかなりの耐久性があります。一方で、強い摩擦が加わると、極細の繊維の一部が千切れてまとまりが崩れ、毛羽立ったり、白っぽく見えるようになります。

※まとまりが崩れて一部が裂けたフィブロイン。

※摩擦を受けて損傷した生地表面。上のような乱れが広く生じると、白っぽく見えるようになる。

ex-2. 性質

物質的な特性としては極性・親水性です。極性の強さにより染料と結びつきやすく、染まりやすいという特長もあります。また水とよくなじむので、繊維に水が浸透しやすいです。そのため自然に湿気を吸収し、外へ放出してくれます。こうした特徴から、夏であっても他の繊維よりも蒸れにくく、快適に過ごしやすくなっています。

ただし、水に晒されると水を吸った分だけ繊維が横に膨らむので、繊維は縦方向の長さが少し縮みます。また、濡れると柔らかくなり、摩擦による毛羽立ちも起こりやすくなります。

フィブロイン(絹糸の主成分)はセリシン(繭糸表面のコーティング)と違って難溶性なので水に晒しても溶けることはありませんが、タンパク質を主成分とするため、塩基性(アルカリ性)には弱くなっています。これは化学繊維(ポリエステルやナイロンなど)や、セルロースを主成分とする植物繊維(木綿や麻など)との大きな違いです。

ex-3. 絹と有機溶剤

(詳しくは次回の記事で!)

一般的な洋服のクリーニング店でいう「ドライクリーニング」に用いられる石油系溶剤ですが、きものを洗うのにも広く使われています。この石油系溶剤(=石油由来の炭化水素が主成分である有機溶剤)は 非極性・疎水性の液体で、油やファンデーション、皮脂などのような疎水性・油溶性の汚れをよく溶かしてくれます。

逆に水やタンパク質とはなじみにくい性質があるため、絹のようなタンパク質繊維の内部には浸透しにくく、表面に付着した油汚れだけを溶かして落とすことができます。水と比べて生地を傷めにくく、縮みも発生しにくいのが強みです。

※その分、水溶性の汚れなどは溶剤では落としにくいため、定期的に「汗抜き」「シミ抜き」などの水溶性の汚れに効果的なものと併用するのがよいとされています。

次回の記事では、「きものの洗い」についてご紹介します。

参考文献等

・Ogiwara, K (1952) “Studies on the Lousiness in Silk”. Journal of the Faculty of Textiles and Sericulture, Shinshu University. Ser. B, Textile engineering 1-2: pp.1-61.

・岡川逸郎・野田正司 (1985)「絹織物の摩擦による損傷に関する研究」京都府織物指導所 編『京都府織物指導所研究報告』(19), pp.19-23. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/2291348])

・北田総雄 (1970)「絹製品の耐久性に関する研究 主として絹織物の摩擦試験による損傷の外観的観察」『京都女子大学被服学会雑誌 = Journal of clothing』15(1), pp. 7-12. 京都女子大学被服学会. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/2206096])

・小松計一 (1975)「セリシンの溶解特性ならびに構造特性に関する研究 」農林水産省蚕糸試験場 編『蚕糸試験場報告』26(3), pp.135-256. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/2295092])

・潮田ひとみ, 光松佐和子, 菅井清美, 中島利誠 (1996)「絹衣料の熱・水分移動特性」『繊維製品消費科学』37(2), pp.83-89, [https://doi.org/10.11419/senshoshi1960.37.83]

・日本繊維機械学会繊維特性評価研究委員会 編 (1975)『繊維計測便覧』,日本繊維機械学会. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/12669469])

・本馬達夫, 生谷吉男 (1983)「絹繊維の特性, その利点と欠点」『繊維製品消費科学』24(3), pp. 87-93.

・皆川基 (1982)「繊維製品の保管 : 絹・羊毛製品について」『繊維製品消費科学』 23(3), pp.93-96.

・柳悦州 (2000)『絹の劣化と保存に関する研究』. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/3185121])

・山田晶子 (2000)『絹衣服素材の熱・水分特性に関する研究』. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/3191183])

・山田晶子, 宮下昌則 (1996)「絹製品の消費性能に関する研究(1) 絹布の家庭洗濯による消費性能の変化」『生糸検査研究報告』(45),農林水産省横浜農林水産消費技術センター. (国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/2310383])

・「シルクナレッジ2. シルクの光沢感」THE SILK. [https://tanko.or.jp/2020/12/01/7496]

・「防虫対策」, 東京都クリーニング生活衛生同業組合. [https://www.tokyo929.or.jp/column/keep/1.php]

![【新着記事】

2回に分けて、絹のきもののお手入れについてのギモンにお答えしていきます!

①は「家でできるケア」、②は「洗い」を中心に、消費者からはわかりづらい「なぜ?」を紐解いていきます。

もっと知りたい方には、 絹についてのあれこれも一緒に掲載していますので、ご興味のある方はぜひ。

=================

「きものお手入れ① 家でできる日常のケア」

[https://miyabi-online.com/kimono/4029]

(②は近日公開!)](https://miyabi-online.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)