【正倉院文様】深掘り!正倉院の世界:「シルクロードの終着駅」

※ここでご紹介できたものはあくまで「正倉院文様」の一部にすぎません。また、「『正倉院文様』をもとにアレンジしたもの」なども併せてご紹介しており、古典柄としての「正倉院文様」よりも広めに解釈しています。ご留意ください。※

【追記】画像をたくさん掲載したところ、ページが重たくなってしまいました。画像がうまく表示されない場合は、ブラウザの機能からページのリロードを行っていただくと改善される場合があります。お手数をおかけして申し訳ございません。

はじめに

……そもそも「正倉院文様」って?

正倉院は奈良県・東大寺の倉で、聖武天皇の愛品や、東大寺で用いられた仏具などが所蔵されました。そのコレクションは5000点以上にもなり、当時の都の文化を伝える貴重な資料ともなっています。8世紀頃の日本の文物がこれほどの数で現存している例は他になく、そのため、これら奈良時代の宝物にみられる文様のことを、代表して「正倉院文様」と呼んでいます。

奈良時代の都で栄えた文化を、聖武天皇の時代の年号からとって「天平(てんぴょう)文化」と呼びます。当時の唐はシルクロードを経由したインド、ペルシア、地中海まで、ユーラシア全域の文化を融合させたような国際色豊かな文化を持っており、遣唐使などを通じてこれらの物品が多く日本にもたらされ、国産化され定着していきました。こうした文物の移動の終点となったことから、正倉院は「シルクロードの終着駅」とも呼ばれます。

その後、唐との交流の減少もあって、既に定着していた唐風の文化を基にしつつも、独自の様式が発展していきました(国風文化)。平安貴族が用いた「有職(ゆうそく)文様」にも、これらの文様を受け継いでいるものが多くあります。

「正倉院文様」は貴族らしい格調高く華やかなイメージから、身分制のなくなった現代でも、特にフォーマルな場面によく用いられています。以降の記事では、それぞれの正倉院文様を着物や帯・当時の文物などと一緒にご紹介します。

ところで、今回は代表的な正倉院文様について解説していますが、これら以外にも正倉院宝物を参考にした図柄はたくさんありますし、実際の着物ではそれらが組み合わさっていることも多いので、あくまで参考程度にご覧ください。皆さまが着物をより楽しむきっかけになれば幸いです。

1. 植物文様

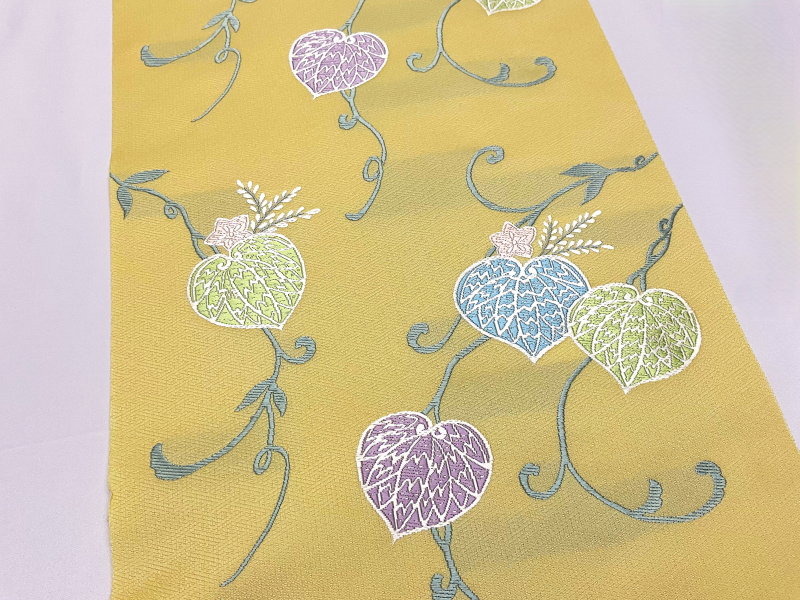

唐草

植物の蔓を文様化したものです。汎用性が高すぎるからか、フォーマルからカジュアルまで大活躍。その簡素ながら装飾性に富んだ美しさから、他の様々な花や植物と組み合わせて描かれることも多く、「〇〇唐草」などのバリエーションもきわめて豊かです。世界中で同様・同源の文様が用いられており、「シンプル・イズ・ベスト」な美しさを誇っています。

日本においても歴史の長きに渡ってずっと愛されてきたため「正倉院文様」という印象は薄めですが、正倉院宝物にも多くみられます。

ちなみに「忍冬文」(波打った蔓を描いた文様)も同様の起源を持つものとされ、「忍冬唐草」など唐草文の一種として扱われます。

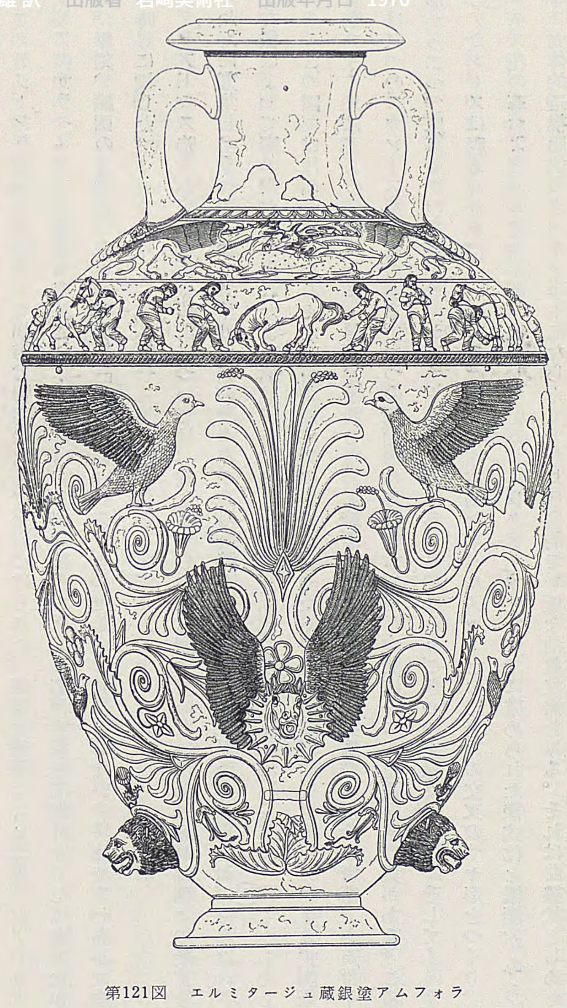

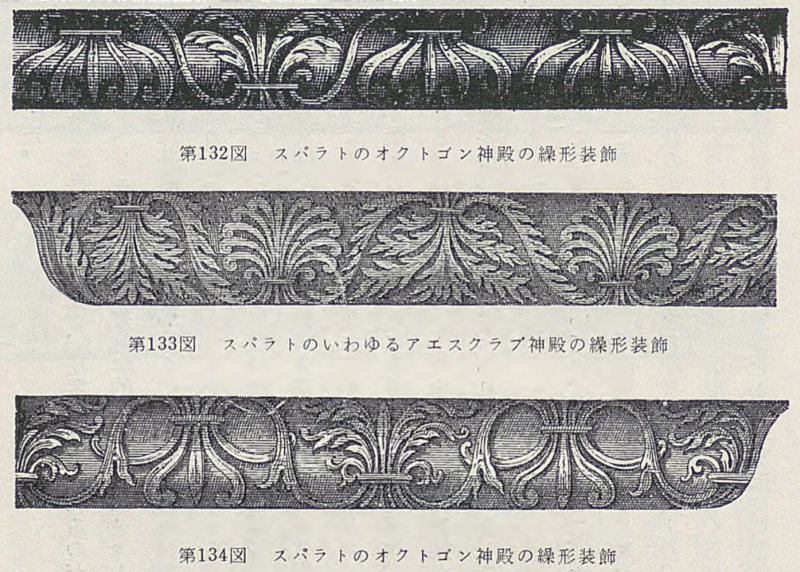

もとは古代オリエントやギリシアに起源があるといわれ、アレクサンドロス大王の東征によってそれらが融合した「ヘレニズム文化」が東へ、インドや中央アジアに伝わり、中国、果ては奈良・平城京にまで渡って各地で定着しました。直接的には当時の中国の王朝である「唐(とう)」からもたらされたため、日本ではそれを「唐草」と呼ぶようになったようです。

「唐草」の起源として、古代オリエントや地中海世界の「パルメット」(ヤシの葉を文様化したもの)や葡萄唐草などがあるとされます。

4世紀頃エジプトの葡萄唐草。葡萄は古くから、柘榴などとともに、オリエントや地中海、中央アジアで豊穣や繁栄の象徴として崇敬されてきました。キリスト教文化でも特別な意味を持ちます。

サーサーン朝ペルシアのもの。パルメットを2つの連珠文(詳しくは#4)の間に環状に配しています。

・唐代の中国で作られた葡萄唐草文の銅鏡。上述の「忍冬唐草」(波打ったような蔓の文様)。

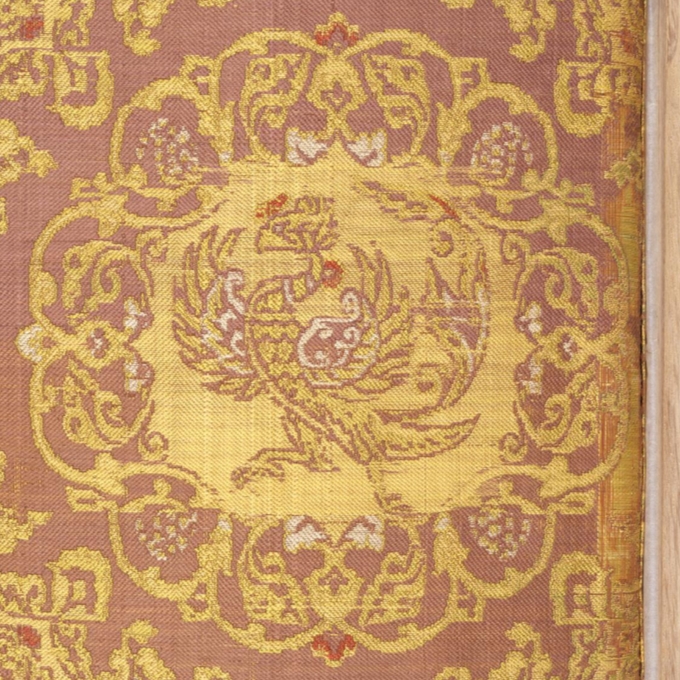

葡萄唐草文の胴着。当時の日本にブドウは存在していなかったため、唐花や鳳凰などと同様に空想上の存在として用いられました。

唐花・宝相華・華文

色々な花を組み合わせた空想上の花の文様を「唐花(からはな)」といいます。また、しばしばこれと混同されるものとして「宝相華(ほうそうげ・ほっそうげ・ほうしょうげ)」もあります。これは本来「宝のような花」くらいの意味ですから、「〇〇なら唐花」「△△なら宝相華」といった明確な区別があるわけではなく、慣用的な使い分けのようです。作り手の「美しかれ」という願いが込められているのでしょう。名前や定義よりも、その美しさに対する感性が大事なのかもしれません。

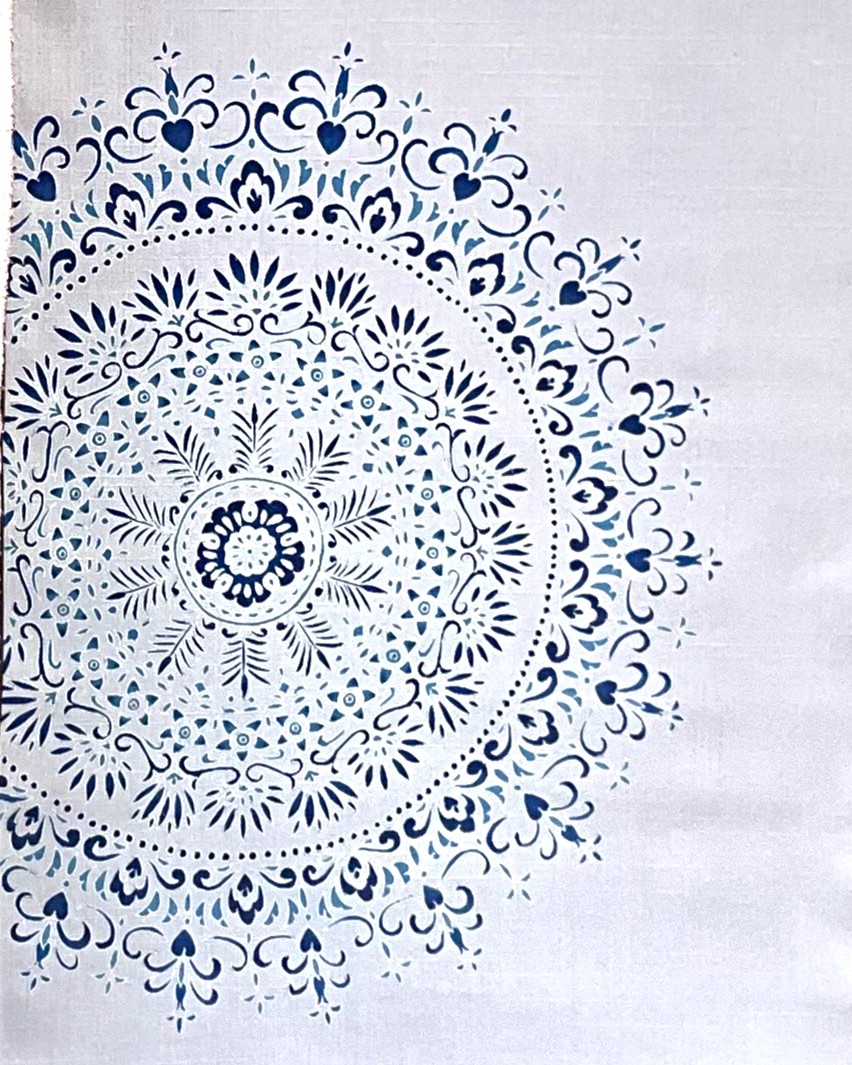

特定の花を描いたものではない、全体でなんとなく「花のような形状の文様」を総称して「華文・花文(かもん)」といいますが、これらも広い意味ではその一種といってよいでしょう。唐草で一つの花のように見える形を作っているもの、花弁のような形のものを並べたものなどが代表的です。

※花弁を上からだけでなく、横から描いたものもあります。

起源などについては、花を装飾に用いるのはおそらく世界中で広く行われてきたことでしょうから、「〇〇だ」という固定的な見方よりも、あくまで「そういう考え方もある」として参考程度に見ていただければと思います。

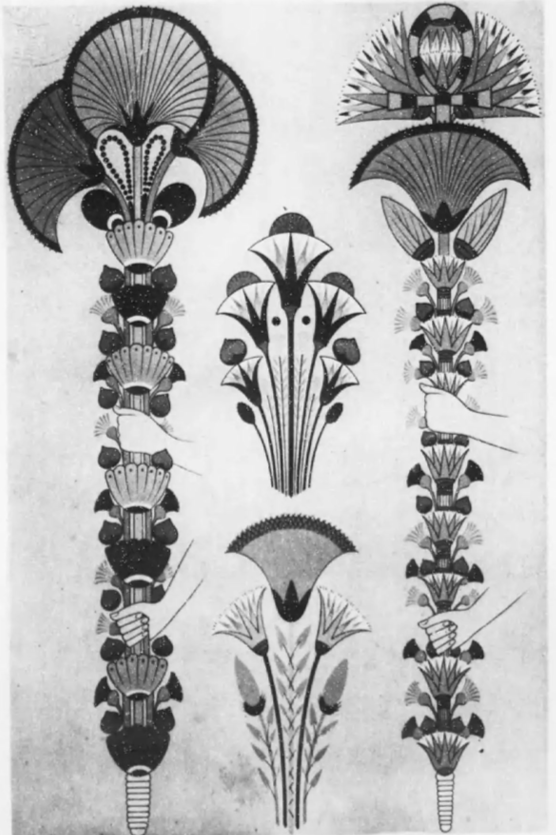

古代エジプトではハスの花(蓮華)を装飾としてよく用いました。また上述の「パルメット」、インドの仏教において特別な花とされた蓮の花、さらに唐草文様などとも影響し合いながら、唐代の中国で「宝相華」が誕生した、とされます。また中国で「百花の王」と称される牡丹の影響も、日本に伝わったものから見つけることができます。

古代エジプトのロータス(蓮の華)やパピルスの意匠。中国では「百花の王」と称えられた牡丹などの影響も受け、各地の装飾文様が重なり合って「唐花」や「宝相華」は誕生したとされます。

・これは「宝相華」とのこと。仏教美術などに見られる蓮華と似ているような?

2. 動物文様:鳥

瑞鳥(鳳凰など)

言わずと知れた中国の霊獣「鳳凰」などが代表的です。鳥の種類としては孔雀、尾長鳥、ほか色々ありますが、一見すると区別がつきづらいことも。そのためまとめて「瑞鳥」(めでたい鳥)などと呼ぶこともあります。

.jpg)

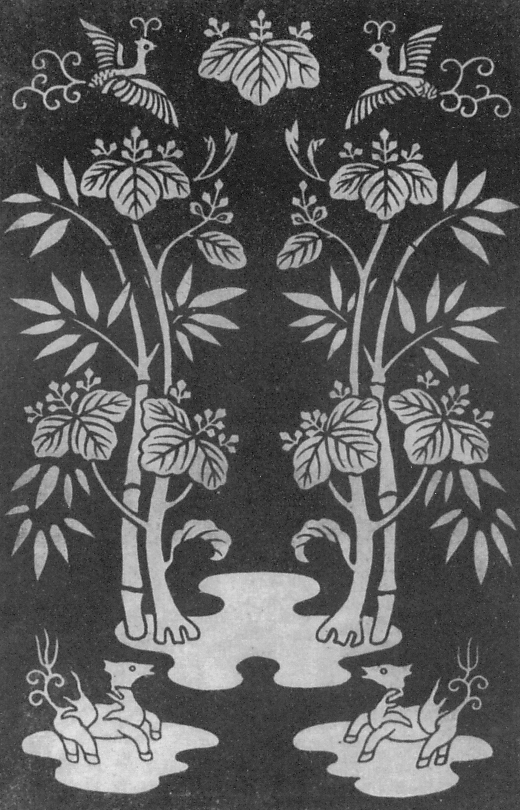

左右対称に配した鳳凰で樹下双獣(後述)をつくったものです。

あわせて知る:奈良から平安へ①

平安時代の貴族によって用いられた「有職(ゆうそく)文様」には、奈良時代の正倉院文様から受け継がれた変種も多く見ることができます。正倉院文様は西方のものらしいエキゾチックさを持っていますが、そこから時代が下るとともに和風化されていく様子がうかがえます。

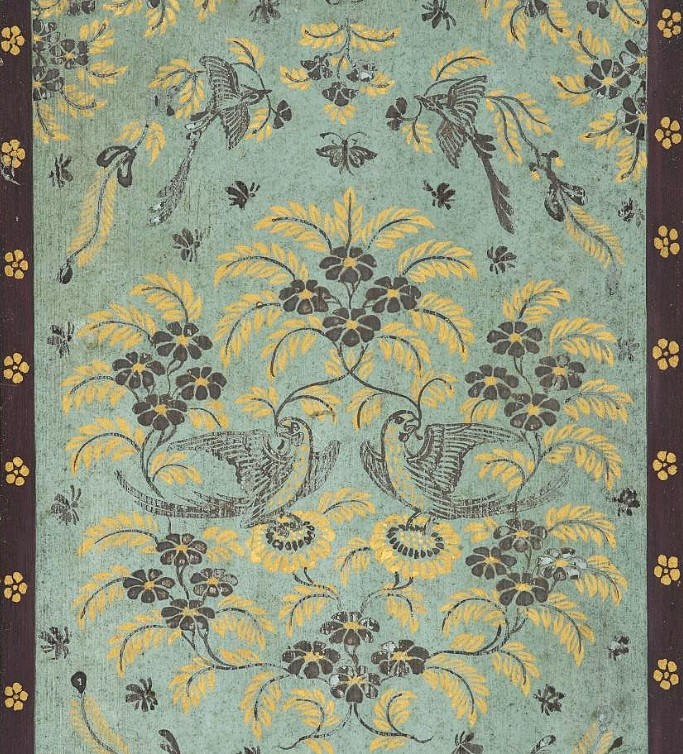

花喰鳥

鳥そのものというよりも、「花を咥える鳥」というモチーフのことで、描かれる鳥自体は様々です。記事冒頭の写真でも鳳凰が花を咥えていました。

ペルシアでは首飾りやリボンなどの装飾品を咥えた鳥「含綬鳥(がんじゅちょう)」という図柄があり、中国を介してともに日本にもたらされ、流行しました。

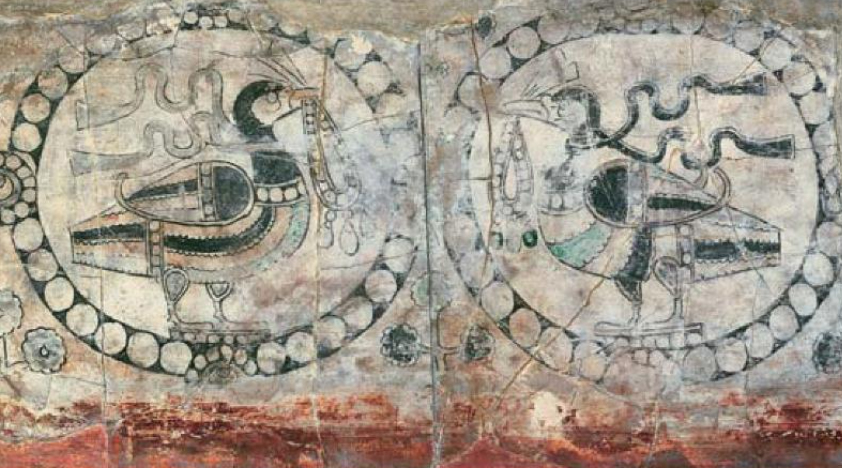

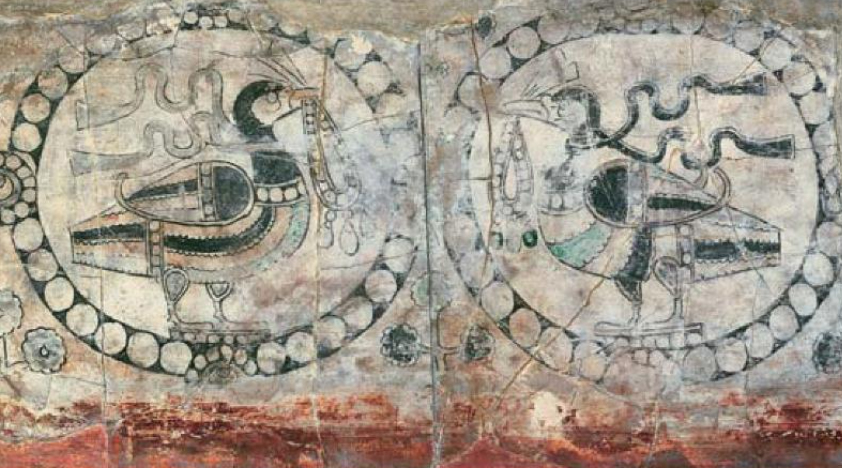

首飾りを咥えた2羽の鳥が連珠文(後述)の中に描かれています。ペルシアの動物文様は、なんともいえない可愛らしさがあります。

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sasanian-style_medallions_in_Cave_60,_Kizil_Caves.jpg])

サーサーン朝時代の壁画。「含綬鳥」の周囲を連珠文が囲んでいます。これもなんだか可愛いですね。

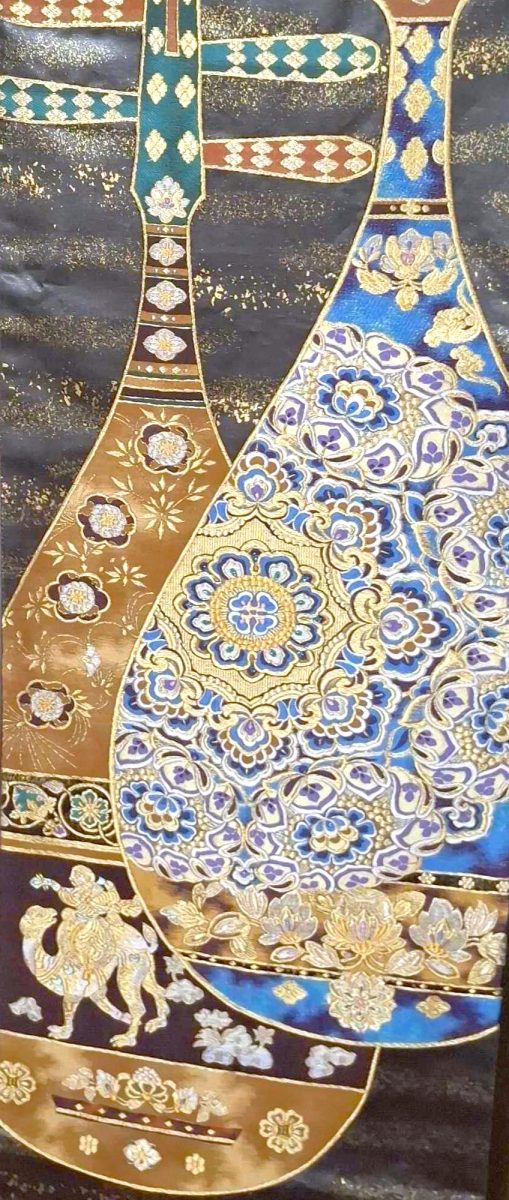

正倉院に収蔵されている楽器に描かれた含綬鳥です。

あわせて知る:奈良から平安へ②

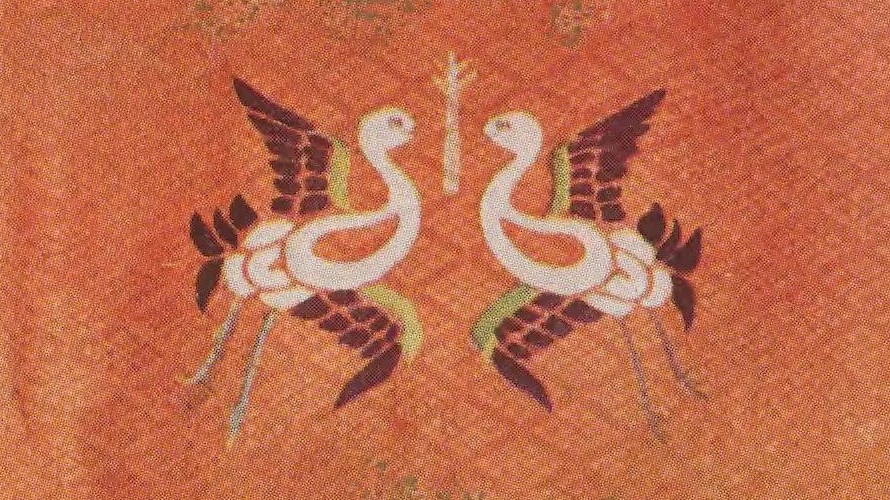

平安貴族の用いた有職文様の一つ「松喰鶴」。これは上の「花喰鳥」などが日本風にアレンジされてできたものといわれます。

3. 動物文様:獣

獅子

.jpg)

おなじみ「百獣の王」ライオンの文様。古くから力強さの象徴であり、オリエントでは王権を示すものとして特別に好まれました。

中国にはライオンが生息していなかったので、後の時代には想像上の生き物として「唐獅子」も生まれていきました。

※こちらはもっと後の時代のものですので、「正倉院文様」には含まないことが多いです。そもそも「正倉院」か否かにかかわらず、獅子文は他のところでもよく用いられるものですから、「獅子=正倉院」というわけではないのでしょう。

サーサーン朝の皿。樹の下にライオンが描かれ、周囲を忍冬唐草が飾っています。

(第85号櫃).jpg)

.jpg)

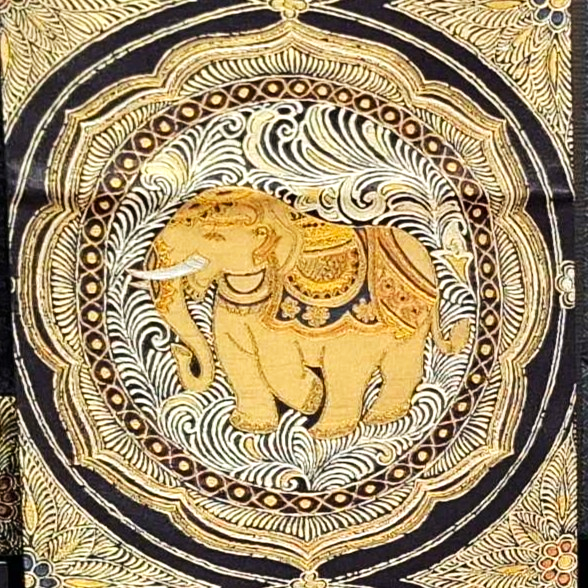

象

象も正倉院の宝物に描かれており、現代の着物や帯でもしばしば見かけます。鹿や馬も同様に登場するのですが、わざわざ「正倉院」と銘打つなら、日本におらず物珍しい動物の方が目立つからでしょうか。

「銀平脱合子 第4号」[https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000010068]、

「臈纈屏風 象木屏風」[https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000020050])、ほか。

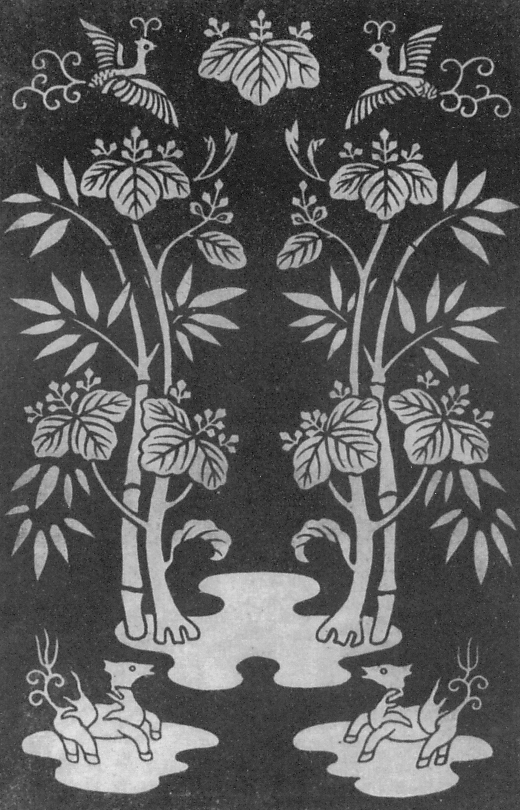

双獣文

2匹の動物が左右対称に描かれたモチーフを総称した呼び名です。上の獅子も左右対称になっていました。また、樹や植物を中央に配した「樹下双獣」もよく登場します。ここまで左右対称が好まれるのはなぜなのでしょうね。

[https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000020755])

※今回は項として取り上げてはいませんが、中央の「生命の樹」も古代オリエントから伝わったモチーフで、正倉院宝物にもしばしば見られます。

例:https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000015718

中央に亀、左右に龍の配された青銅鏡。亀や龍をはじめとする中国由来の「瑞獣」「聖獣」も当時から好まれていました。獅子と同様に「正倉院文様」以外でもよく用いられるので、相対的に「古典柄」らしい印象は薄いかもしれませんが……

(出典:Wikimedia Commons

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plate_with_winged_horses,Iran,_Sasanian_period,_7th_century_AD,_silver_and_gilt–Arthur_M._Sackler_Gallery-_DSC05849.JPG])

今回何度も登場しているサーサーン朝ペルシアの銀皿です。樹の下に翼の生えた馬が左右対称に彫られ、忍冬唐草が囲んでいます。

地域や文化ごとに描かれる対象の動植物は変われど、「樹下」「双獣」といったモチーフの部分はユーラシア大陸の西から東まで残っているというのは、なんだか歴史のロマンを感じますね。

4. その他の文様:幾何学文様や人

幾何学文様

連珠文

おなじみサーサーン朝ペルシアの工芸品に特に多く見られるもので、丸を環状につなげた文様です。他の文様と一緒に、装飾として用いられることも多いです。

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sasanian-style_medallions_in_Cave_60,_Kizil_Caves.jpg])

サーサーン朝時代の壁画。

サーサーン朝で作られた絹のローブの残片。樹下双獣文を連珠文が囲んでいます。

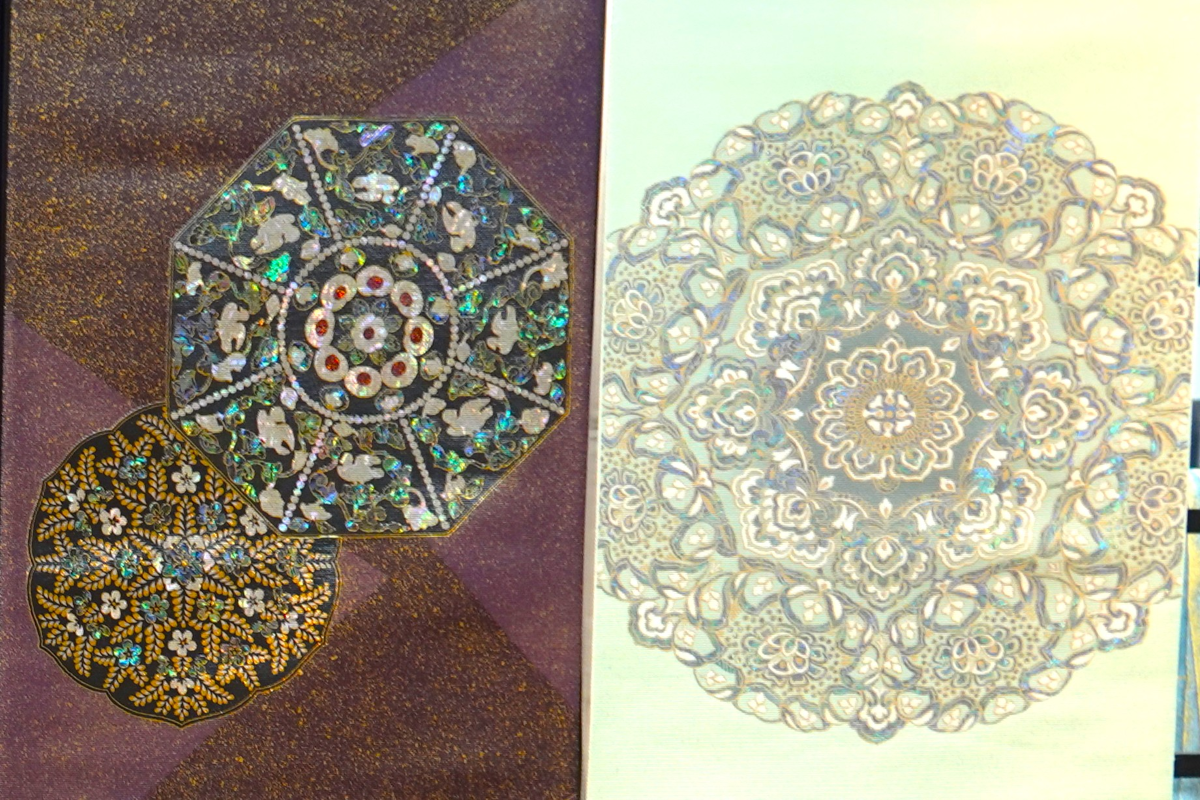

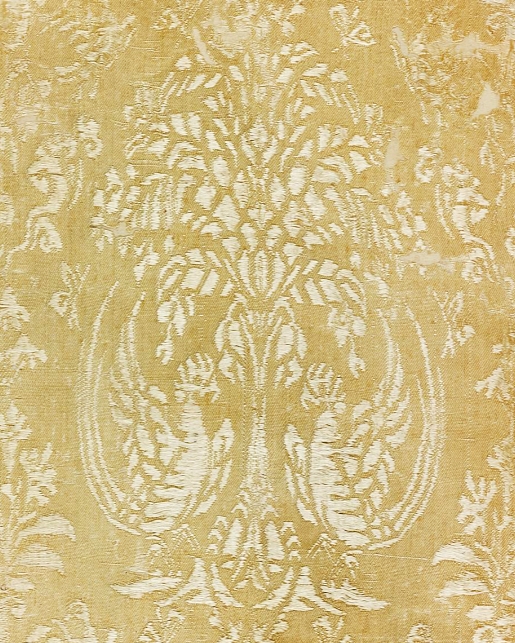

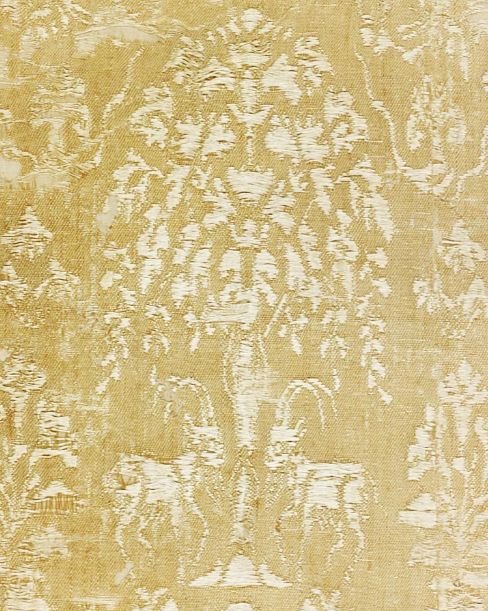

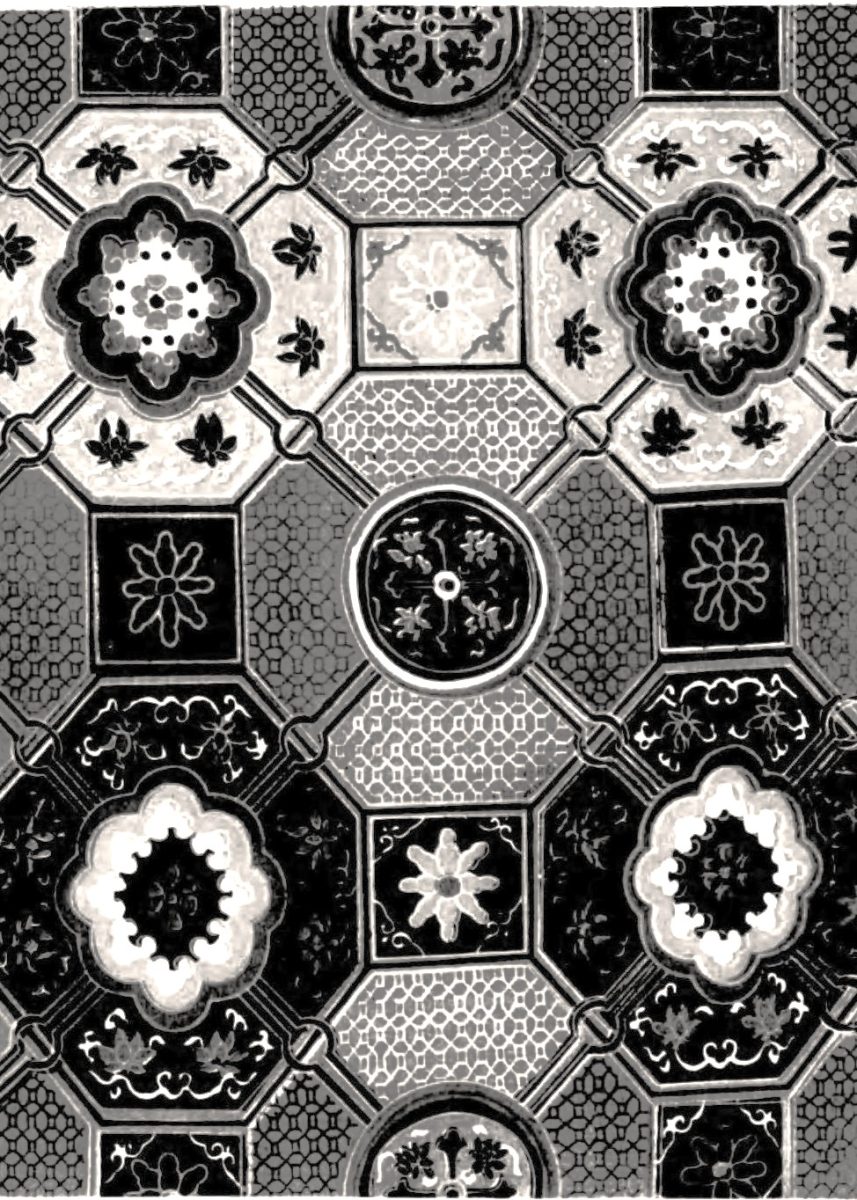

蜀江文

八角形と四角形とを繋げた幾何学的な文様で、図形の中にはしばしば唐花や動物などが描かれます。

現在の中国・四川省の地名「蜀」が由来で、当地は古来より絹や織物の名産地で、特に鮮やかな赤色のものが有名です。中心地である成都を流れる川(揚子江)を「蜀江」と呼び、そこから「蜀江錦」と呼ぶようになりました。本来は「蜀江で作られた錦」を指す言葉でしたが、八角形と四角形の組み合わせのものが代表的であったためか、「蜀江錦」といえば慣用的にそれを指す場合が多くなったようです。

「蜀江錦」は正確には「正倉院」というより「法隆寺」所蔵のものですが、時代としては比較的近く、数も多い「正倉院」にまとめられることが多いようです。またこれよりも後、室町時代にも蜀江錦が多く日本に入ってきた時代があり、室町の「名物裂」にもなっていることから、そちらに分類されることもあるようです。

「正倉院」「名物裂」のどちらにせよ、フォーマル向けの格調高い古典柄であることには変わりないので、着用される際にはこの辺りのことは気になさる必要はあまりないと思われます。

斎藤芳之助『能装束模様百佳選』第10巻 (国立国会図書館デジタルコレクション[https://dl.ndl.go.jp/pid/1014755/1/5])

人を描いた文様

狩猟文

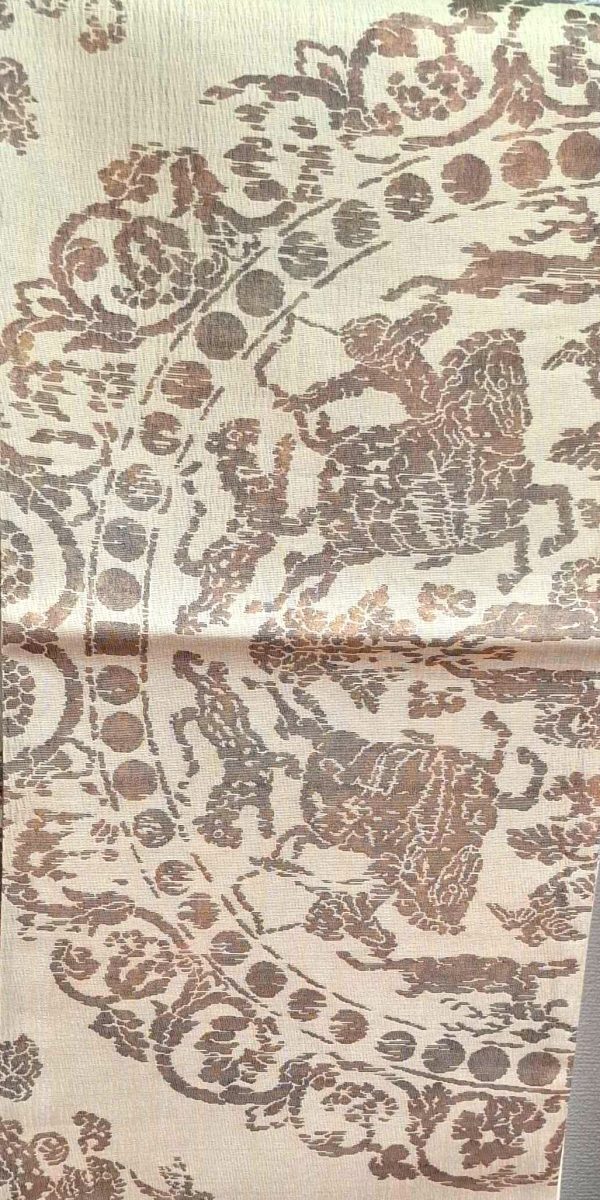

狩猟の様子を描いた文様で、馬に乗って弓を射るものが最も代表的です。

.jpg)

※上の袋帯はこれを範に取ったものと思われます。

古代オリエントでも獅子狩りは王を象徴するものであったようです。中でもこれは特に古いもので、アッシリア帝国のアッシュールバニパル(紀元前7世紀)を描いたものです。

【ちなみに】

馬に乗った状態で体をひねって後ろへ弓を射るのは、中央アジアの騎馬遊牧民の騎射法で、非常に高い騎馬技術を必要とします。ヨーロッパでは、ローマ帝国と争った国「パルティア」の名前を取って「パルティアン・ショット」と呼びます。図柄としては、サーサーン朝で帝王の狩猟文に取り入れられ、そこから東西に広がっていったといわれます。

サーサーン朝ペルシアの帝王狩猟文が彫られた銀皿です。獅子と同様に、獅子狩りは特別な意味を持っていました。

法隆寺に遺される「四騎獅子狩文錦」のレプリカです。周囲には連珠文が配されています。元の獅子狩文錦は、サーサーン朝ペルシアの影響を受けて唐で作られたものといわれます。

※当時の唐の都には、交易のためだけでなく、国がイスラーム勢力によって滅ぼされたため亡命したペルシア人も多く、文化の伝播を促進することになりました。

騎馬人物・胡人 など

「馬に乗った人」を描いた図柄もしばしば見られます。隋や唐から渡ってきたものは、その文化が西域の影響を強く受けていたこともあって、「胡人」らしき人が多く描かれます。

こちらも法隆寺裂の模造です。

参考:https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures/?id=0000010076

======================================

参考文献

・モンテリウス 著 浜田耕作 訳「蓮華紋とパルメット」, 『考古学研究法』, 岡書院, 1932年.

・井口喜晴「咋鳥文の系譜–含綬鳥文を中心として」

・尾形充彦「宝相華文様」『日本美術工芸』7-610, pp.11-16. 1989年.

・尾形充彦『正倉院染織品の研究』 思文閣出版, 2013年.

・森豊『樹木・生命・信仰 ―シルクロード史考察Ⅹ 正倉院からの発見』, 六興出版,1975年.

・米田雄介『正倉院宝物と平安時代 : 和風化への道』淡交社, 2000年.

・米田雄介 ほか『正倉院宝物の故郷』, 大蔵省印刷局, 1999年.

・「文様特集 蜀江錦」, 龍村美術織物.

(https://shop.tatsumura.co.jp/collections/pattern-44?srsltid=AfmBOor_2j9THMlwl1C3FyOHtS54nQ3dct1iCM3INFduJyBOJQXQ8LLi)

・「正倉院展用語解説」, 奈良国立博物館.

(https://shosointen-glossary.narahaku.go.jp/)

・「アッシュールバニパル」コトバンク(https://kotobank.jp/word/%E3%81%82%E3%81%A4%E3%81%97%E3%82%86%E3%83%BC%E3%82%8B%E3%81%B0%E3%81%AB%E3%81%B1%E3%82%8B-1500171#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2)

・「遣唐使」, コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E9%81%A3%E5%94%90%E4%BD%BF-60954#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2)

・「国風文化」, コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%A2%A8%E6%96%87%E5%8C%96-64185#w-499762)

・「蜀江錦」コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E8%9C%80%E6%B1%9F%E9%8C%A6-80502#w-80502)

・「天平文化」, コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E5%B9%B3%E6%96%87%E5%8C%96-162071#w-162071)

・「パルメット」, コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E3%81%B1%E3%82%8B%E3%82%81%E3%81%A4%E3%81%A8-3185088)

・「宝相華」, コトバンク.

(https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9D%E7%9B%B8%E8%8F%AF-628117)

・「連珠文」, コトバンク.

(https://kotobank.jp/word/%E9%80%A3%E7%8F%A0%E6%96%87-152139)