〈歴史きもの散歩 #2〉浴衣 1/2-入浴と「ゆかた」の歴史

はじめに

日本の夏を彩る浴衣。着物の中ではカジュアルなものである一方で、祭りなどの「ハレ」の場でも着用される、少し不思議な着物である。また、「浴衣」と書いて「ゆかた」と読むが、それはなぜか。なぜそう呼ばれるようになったのか。浴衣について理解するため、その歴史を紐解いてみたい。

江戸時代までの「ゆかた」

浴衣の始まりは、その字の通り、やはり入浴と深い関係があった。古来より沐浴は行われていたものの、奈良時代頃から、仏教の広まりとともに、寺院で蒸風呂による入浴が行われ、ある種の「清め」の儀式として形式化が進んでいく。

平安時代になると、貴族など有力者は家の中に風呂(蒸風呂)を設けるようになった。貴人たちは蒸風呂に入る際に「湯帷子(ゆかたびら)」を着用したという。肌を晒すことは賤しいことと考えられたこともあり、入浴中に肌を晒さないためと、入浴後に体を拭くために用いられた。「帷子(かたびら)」は、古くは「片枚(かたひら)」とも書き、単衣の着物を指す。当時の「湯帷子」はあくまでも入浴のためのものだったので、専ら白の無地で、主に麻製の簡素な単衣であった。

鎌倉時代以降は入浴時に着ることは減ったようで、男性は褌(ふんどし)、女性は腰巻を着用したといわれるが、室町時代末期頃からは、入浴時というよりも、入浴を終えた後に体を拭うために用いられた。ここでは、現代でいうバスタオルのような役割を持っていたといえる。ちなみに、徳川家康が着用した「薄水色麻地蟹文浴衣」が現存しており、名古屋の徳川美術館に所蔵されている。この頃から「湯帷子」を略した「ゆかた」という呼び方が一般化していく。

徳川美術館「薄水色麻地蟹文浴衣」。麻(苧麻)の生地に蟹の形の防染を施して全体を藍で染め、白い蟹の文様を描き出している。(https://www.tokugawa-art-museum.jp/collections/%e8%96%84%e6%b0%b4%e8%89%b2%e9%ba%bb%e5%9c%b0%e8%9f%b9%e6%96%87%e6%b5%b4%e8%a1%a3%e3%80%80/?s=%E6%B5%B4%E8%A1%A3)

ところで、当時の浴衣は主に麻製であった。室町時代頃まで、木綿は供給を中国や朝鮮からの輸入に頼っており、一部の上流階級しか手に入れられない奢侈品だった。木綿の過度な買い付けに対し制限がかけられたため、戦国時代頃には商品作物として国内での木綿生産が広がることとなった。とはいえ生産から販売までの体制が整い、庶民の日常着にまで木綿が普及するのは、もう少し時代が下ってからである。

江戸時代に入り、経済的な発展、特に「町風呂」の広まりとあわせて「浴衣」は大きな発展をみせる。一般の町人層にも入浴の習慣が広がりはじめ、湯上りの衣服として「浴衣(ゆかた)」が着用されるようになる。当初は広袖の薄衣、白地のシンプルなものだった。江戸初期頃の遊楽図にはしばしば、白い浴衣のような衣服がみえる。中には白地に緑の絞り文様もみられ、江戸初期には既に、白地のシンプルなものとはいえ、一部では浴衣の「おしゃれ」が生まれつつあったことがわかる。

染浴衣の登場、洒落着へ

江戸中期、1700年代頃には木綿が庶民まで広く普及し、木綿が浴衣の主流に。入浴習慣が一層広く普及したこともあり、よく着るようになれば、見栄えにも気を遣いたくなるのが人の心というもの。この頃から特に、浴衣の美しさも気にされるようになった。木綿は藍によく染まることもあってか、藍染の浴衣や、意匠の凝らされたものが増えていく。

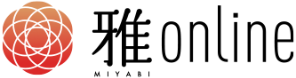

※かなりゆったりとした着付けで、帯の結び方も三者三様。柄は左から絞り、紗綾形(さやがた)、格子。

※湯上りに雪華文様の涼しげな浴衣を着た女性を描いている。天保年間(1830~44)頃には、雪の結晶を観察し出版した土井利位(どい としつら)の影響で、庶民に雪華文様が流行した。ただしそれ以前から雪の結晶自体は知られており、古くから衣服のモチーフとしても用いられてきた。

1800年代頃には、風呂屋は入浴後の酒食や遊戯の空間にもなっていた。浴衣は、庶民のカジュアルな社交の場での「くつろぎ着」としても用いられたのである。この頃には趣向を凝らした洒落た浴衣も多くなった。天保の改革で庶民に絹の着物が禁止されたことで、木綿の単衣、つまり江戸でいう浴衣は、その役割をさらに大きく広げていく(当時の上方では、大柄、あるいは小柄でも白地のものを「浴衣」とし、木綿単衣と区別していたという)。

※ 左には湯上りに浴衣を着る女性が、右には手拭いと浴衣を持って湯屋に入る女性が描かれている。左の女性の浴衣は、おそらく「寿(壽)」を装飾した文様を散らしたものであろう。

※歌舞伎役者たちをモデルに、河原の夕涼みを描いた浮世絵。

※当時流行した、タコの文様の絞り浴衣。

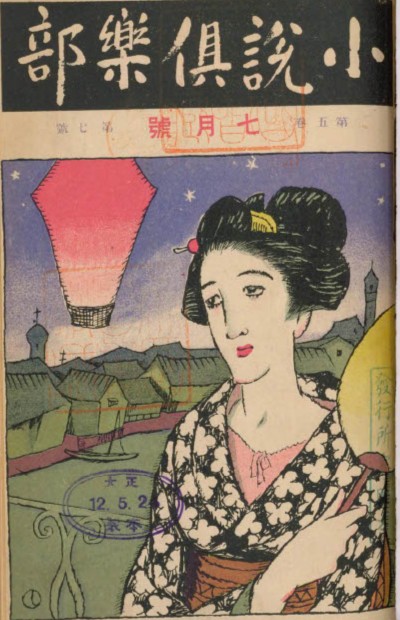

近代日本における浴衣

明治になると江戸の禁制は廃され、華やかな色遣いや、絹の着物が庶民にも認められ、また洋服も広まっていくが、夏の洒落着や作業着、部屋着などとして、浴衣はその役割を保った。大正・昭和と浴衣はその生産量を増やし、図柄や素材、製法などの面でも、その時代に合わせた変化を受容しながら発展した。

※江戸時代と同様、寝間着として用いられている。

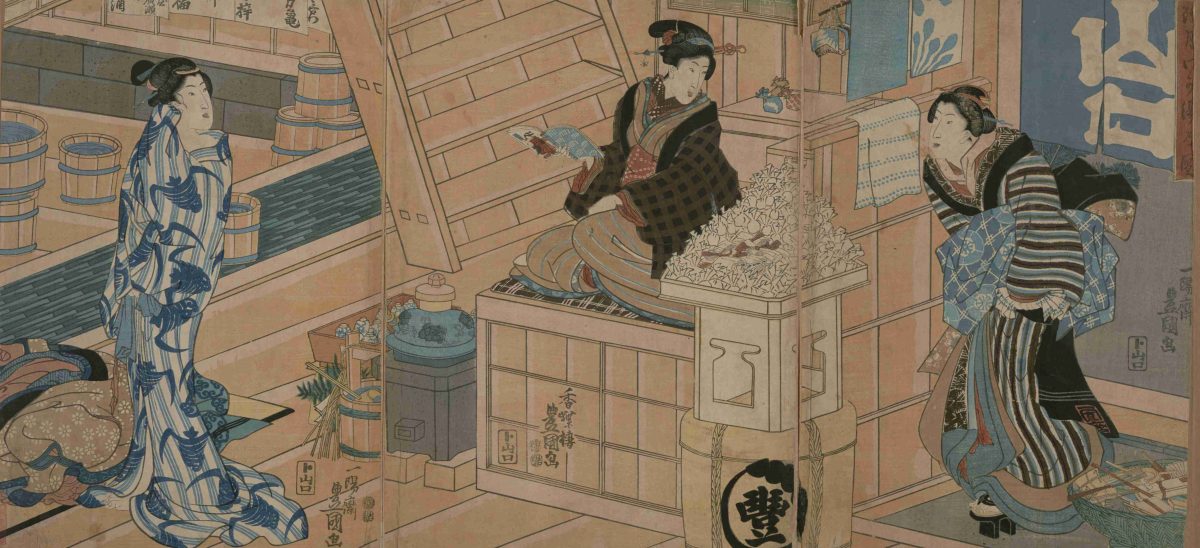

※ワイングラスを傍らにくつろぐ女性。江戸時代の禁制下、庶民は赤などの華やかな色の着物の着用を制限されていた。時代の変化を象徴した一枚といえよう。

※洋装の肌着の上に浴衣を着ている。

洋服、特に安価な既製服が普及したこともあり、浴衣の生産数は1970年代頃から減少する。ただし、90年代からは若者向けの色柄のものが作られはじめ、浴衣は「着物」としての従来のイメージを超え、夏のおしゃれなファッションアイテムとしての役割を確立した。現代においても、数としては全盛期と比べると随分少ないものの、衣服としての影響力は失われていない。日本の文化が海外にも輸出され人気を博す今、むしろその力は大きくなりつつあるといえるのではないだろうか。

今回は浴衣の歴史を通時的に見てきたが、[2/2]では浴衣が爆発的に広まった江戸時代の、さまざまな浴衣の在り方を、細かくご紹介したい。

参考文献

・「江戸の粋・ゆかた」国立国会図書館イメージバンク. (https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank/column/yukata)

・「帷子」コトバンク. (https://kotobank.jp/word/%E5%B8%B7%E5%AD%90-44973)

・岡松 恵, 清水 久美子「浴衣の歴史とデザイン・寛文から元禄期の雛形本を中心に」『日本服飾学会誌』(20), pp.18-26. 日本服飾学会, 2001年.

・沢尾 絵「『主婦之友浴衣』にみる1920-1930年代の大衆の浴衣」日本女子大学総合研究所小林孝子衣服標本研究会 編集. 『小林孝子衣服標本資料集』pp.110-113. 日本女子大学総合研究所小林孝子衣服標本研究会, 2022年.

・清水 久美子, 岡松 恵「浴衣の歴史とデザイン–江戸時代前期を中心に」『日本服飾学会誌』(20), pp.9~17. 日本服飾学会, 2001年.

・清水 久美子. 「浴衣の歴史とデザイン–浴衣の始まりから現在まで」『 総合文化研究所紀要』(18), pp.137~155. 同志社女子大学総合文化研究所, 2001年.

・清水 久美子「 江戸時代における浴衣の用途の広がり」『Costume and textile : journal of costume and textile : 服飾文化学会誌』5(1), pp.61-75. 服飾文化学会, 2004年.

・清水 久美子「浴衣 江戸時代における諸相とデザインの展開」『Fiber : 繊維学会誌 : journal of the Society of Fiber Science and Technology』64(10) (通号 751), pp.351-354. 繊維学会, 2008年.

・清水 久美子「浴衣の歴史とデザイン : 江戸時代を中心に 」『民藝』(通号824) pp.2-9. 日本民藝協会, 2021年

・武部善人『綿と木綿の歴史』御茶の水書房, 1989年.

・永原慶二『新・木綿以前のこと』(中公新書963) 中央公論社, 1990年.

・福田博美「浮世絵に見る浴衣の動向」『文化学園大学・文化学園大学短期大学部紀要』(53), pp.1-10. 文化学園大学・文化学園大学短期大学部, 2022年.

・三田村鳶魚『江戸の生活と風俗』, 中央公論社(中公文庫. 鳶魚江戸文庫 ; 23), 1998年.