【匠探訪シリーズ7:本つづれ勝山】帯ではなく、文化を商う消費者と職人の架け橋でありたいと思う

株式会社 本つづれ勝山 勝山龍一氏

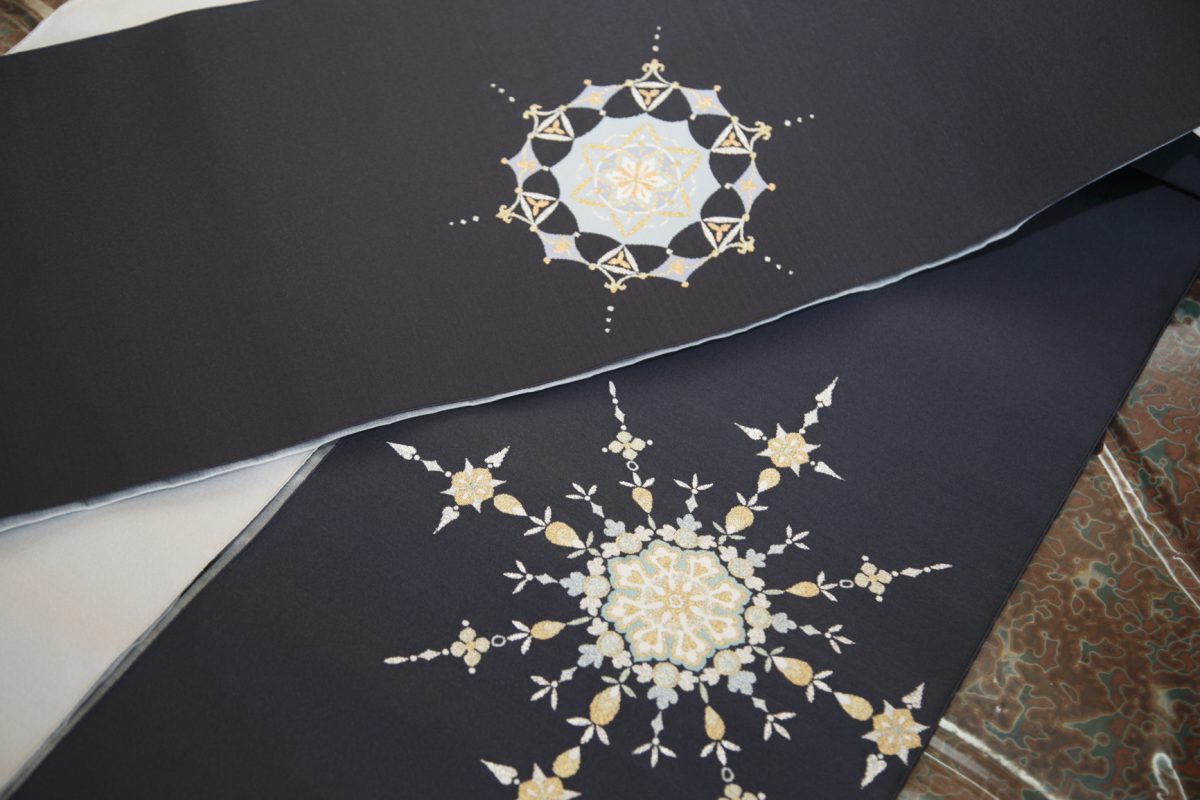

手織りの最高峰のひとつといわれるつづれ織り。その起源は古く、紀元前15世紀のエジプトにまで遡るともいわれる。コプトや明綴れなどが有名だが、緯糸だけで柄を表現する手法はシルクロードを経由して飛鳥時代に日本に伝播したとされているが、現代のつづれ織りのルーツは江戸時代の西陣にあるとされている。

経糸を包むように複数の色糸で構成される緯糸を折り返して柄を表現する技法だ。のこぎり状にした爪を使って緯糸を掻きよせるため、経糸にそってわずかな隙間ができ(この模様と模様の間にできる隙間を把釣孔という)、緯糸が表面に出てくるため、横段組織となり帯が縦方向に滑らず、結びやすく、形崩れしにくい。また、経糸が表面に出ないため、裏側も同じ模様になる凝ったもの。手業と糸の美しさが合体した美術工芸品ともいえよう。

帯はもちろんだが、大きなものでは緞帳や幡、そして身近なところでは小物などがある。本つづれ勝山はこのつづれの帯の織元であり、勝山氏は5代目だ。

古典的図柄からシンプルモダンな大人かわいいものへ

将来、この家業を継ぐものだと思って育ってきた勝山氏だが、実は最初から家業に従事したのではない。20歳の頃、4代目である父親に家業を継ぐことを告げると「いらないよ」とあっさりと断られた。

まったく異なるエンターメント業界で働くこと数年。「少し上を目指そうかなあ」と思い始めた25歳のとき、父親から連絡がある。「2か月後に戻ってこい」。

えー、そんなあ。無茶苦茶だなあと思いつつ、家へ戻り、以後、家業にまい進することになる。

家業にまい進といっても、父である4代目の踏襲をしたのではない。図案、色調含めて、先代がつくっていた有職的色彩、古典柄から、現代で受け入れられやすいシンプルモダンで大人かわいいものへとシフトさせていったのである。

と、あっさり簡単に記述しているが、現実は甘くない。なにしろ、先代と違うことを先代の存命中に展開するのだ。さまざまな軋轢が生じる。むしろ生じないほうがおかしいだろう。

とくにぶつかったのが配色である。帯の配色は図案考案者がおおよその色を指定してくるが、細かな指定は本つづれ勝山で行う。その配色をめぐって、先代と勝山氏はぶつかることになる。

博識だった先代。舞台で映える色合わせを知り抜いている。30メートル離れていてもはっきりとわかることが望ましいとあでやかな差し色を用いて、対比する色をバランスよく配置し、大胆で迫力あるものを図案化する。この色彩の対比こそ古典的な日本の色合いであり、伝統として踏襲されてきたものだ。日本の古典芸能を支える色合いであろう。

これに対して、勝山氏は色と色、柄と地色、さらに着物までのバランスと調和を旨とする。配色の糸を並べ、飛び出た色、それだけが目立つ色、つまり差し色をはずし、控えめななかに華のある色調としたのである。

これではきりっとしない、ぼやけてしまい、遠目で帯がはっきりと分からないではないかと先代。いや、時代の風はこちらだと勝山氏。一触即発、その間でオロオロする事務方。そのような構図が繰り返された。

ただ、衝突ばかりではなかった。先代から学ぶものは学び、今に活かす。先代がつくった帯を勝山氏は「いま、売れる、売れないではない。文化的な価値がある」と評価する。

狐の顔は丸?三角

求められる職人のセンスと技術、そして織元の機能

いくら紙の上に時代に合致した柄や色をデザインしても、それを形にしなければ意味はない。図面から帯という立体にするのが職人である。本つづれ勝山では職人を育てつつ、技術の伝承を行っている。

通常、帯1本約4mを織りだすために、杼を交換しながら、糸を整えるために打ち込む回数はほぼ2万4000回。同じ調子で打ち込まなければ、一つの帯で目が詰まったところや緩いところがでてしまう。また、その日の天候によって糸の張りが微妙に異なる。感情の起伏や体調、天候にかかわらず、2万4000回、同じ出来上がりを想定してトントンできるだろうか。これができるのが職人なのだ。

模様を織り出した糸はその都度処理するため、裏側で糸がわたることはない。これがジャガードなどの機械織との違いだが、その分、根気と労力、丁寧さも求められる。

しかし、根気があって、丁寧なだけではつづれ織りの職人とはいえない。それ以上に求められるのが美的感覚、芸術的センスである。先代は「図案を織るのではない。絵を描くセンスで図案よりも良い物を織るのが職人だ」と常々話していた。

図案は描かれ、色の指定もされているが、最終的な調整は職人に任されている。ここで創造性やセンスが求められることになる。

例えば、絵画を考えてみよう。印象派もいいが、浮世絵も面白い。どちらがいいというものではないし、どちらが優れていて、どちらかが劣っているものでもない。好き嫌いはあっても、絵画に正解はない。同様に図案の解釈にも正解がない。そのため、つねに難しさがつきまとう。

職人の一人、野々村さんにはほろ苦く、懐かしい思い出がある。その日、預かった図案は狐。「かわいい」と思った野々村さん、子狐を思い、少々丸顔のほわっとした雰囲気に仕上げた。ところが、これを見た先代は「狐の顔は三角で細いよ」と指摘。互いのイメージが異なっていたのだ。

この帯はその後、どうなったか。

実はすぐに買い手がついた。愛らしい狐を「かわいい!」と評価した顧客の手にわたったのである。

勝山氏はいう。「橋渡しをするのが仕事」と。すっきりとした目元のすらりとした狐も正解だが、かわいい狐も正解。顧客が好きで、身に付けて気分が上がる狐であればいいのだ。顧客の好みを知り、その趣味に合致したものをつなげていく。これがビジネスであろう。

図案ありき、だけではない。「この部分の柄を違う柄に変えてほしい」「私だけのオリジナルがほしい」・・・・そのようなオーダーこそ、腕の見せ所だという。

気に入った帯をベースにもっと複雑にしてほしい、色を変えてほしいなど、色、構図、配色はもちろん、長さや帯幅までオーダーできる。ふくよかな方が通常の帯幅の帯を締めると、後でお太鼓の帯幅よりヒップが大きくなってしまうケースがある。バランスも悪く、後姿が大きく見えてしまう。帯幅を広くすればヒップの幅と同じになり理想的な着姿となる。ちょっとの工夫だが、後姿が決まる。

オーダーだからといって特別な価格ではない。もともと手織りは1点1点作っているもの。図案を起こす場合は図案代が別途必要だが、織る工程は同じであるため、ほぼ同程度の価格でオーダーが可能になるという。こうしたオーダーこそ、和服の楽しみであり、醍醐味だ。

“文化”を扱うつづれの総合窓口

つづれ織りの帯のよさは、ずれにくく、締めやすいことだが、それにもまして、大きなメリットがある。それが、裏替えして使えることだ。三代使えるといわれる秘訣がこれである。

三代使うために求められるのがメンテナンス。どんなに気を付けていても使えば汚れる。また経年変化もあれば、紫外線でやけてしまうこともある。そのようなときに裏面の糸をそれまで表にしていた面に出すのだ。手間はかかるが、新品同様になって次の世代に引き継げる。

「量産品ではありません。ここぞというときに長く使うものです」と勝山氏。帯を受け継ぐことは想いや心を受け継ぐこと。形は帯だが、家族の系譜という目に見えないものを媒介するのかもしれない。一つの帯には一つのファミリーヒストリーがあり、それが家風や家族の歴史となり、たくさんのファミリーヒストリーが積み重なって、文化になっていくのだろう。

といっても、着物市場の未来はバラ色ではない。ことにコロナが流行して以来、外出や会合がなくなり、着物を着用する機会は極端なまでに減少している。緊急事態宣言時には外出自粛も重なり、西陣の出荷も落ち込んでいる。そのなかで事業継続のために何ができるのか。何をしなければならないのか。常に製品開発ならびに用途開発に試行錯誤を重ねている。

時代に合った柄の帯はもちろんだが、携帯電話のケースやつづれの扇子入れはその表れだ。販路がなければ製品がつくられず、製品が売れなければ、職人は離職し、それが重なれば技術は消失してしまう。すでに裏方の玉結びのかがり職人(緯糸のほつれを防止するため、帯のはじめと終わりで行うもの)はもう数えるほど。一度消失した技術を復活させるのは容易ではない。そうならないためにも、帯に限らず、つづれの可能性を探り、拡げていきたいという。西陣織とは異なるつづれのよさを知ってもらう総合窓口になるために必要なことは積極的にチャレンジしたいと考えている。

第一歩はつづれを知ってもらうこと。だから、着物には縁がない人にもその良さに触れられる機会が提供できるよう、身近な商品につづれを活用する。触れればわかるその良さを理解してもらったら、つづれの帯をまとってほしい。さらに最終的に「親子でつづれの帯を受け継ぐのが一般的」くらいの感覚を持ってもらいたいという。

つづれを生産するのは同社だけではない。他社の動きが気にならないといったら嘘になる。規模や手掛ける商品の幅も違う。しかし、これら他社と競合するのではなく「喜ばれる帯をつくっていきたい」。その結果、つづれのよさが広がっていくのが理想なのだ。

着物はファッションという側面と文化の継承という二つの顔を持つ。ファッションとしての着物は選べて楽しめる、今の自分の気分に合致しているといった要素が重要だ。

他方、文化としてとらえれば、文様の意味や色合わせの妙、あるいは産地や歴史などの理解を含め、教養の深さや幅が求められる。

背景も含め、これまで育まれた文化を見直し、隆盛させる必要があるのではないか。そのためにメーカー、問屋、小売が協力し合うことが大切なのではないだろうかと勝山氏。実際、新しい商品が少なくなってきており、互いに協力していかなければならない時代が到来していることも事実だ。

着物人口の減少は顕著である。つくれば売れた時代は終焉、そんなよい時代が再びめぐることはないだろう。だが、勝山氏が描くつづれの未来は明るい。

通常、中小企業の経営者は所属する業界の市場規模や自身の苦労を思い、子供には継がせたくないという。が、勝山氏は「やりたい、好きだといえば継承させる」という。これには「自分が楽しい、やりがいがあると思っている姿をどこまで子供に見せられるかにかっている」と自身を鼓舞する意味も込められている。

手織りの綴れは高価であるが、三代使えるもの。手にした消費者、受け継いだ消費者の子ども、そして孫。思い出や温もりを加え、時を超えた贈り物となる。その贈り物をつくり、裏替えというメンテナンスに関わり・・・・。一本の帯を通してファミリーヒストリーの形成に参画する。こんな素敵な仕事の在り方はそう多くはない。

職人が織り出す精緻な世界と消費者の架け橋となりたい。それはまた、文化を継承する一翼に他ならないのだ。