「きもの」と「サステナビリティ」

近頃「きものはサステナブルな衣服」と述べる記事や投稿を見かけるようになりました。しかし「サステナビリティ」というのは実はなかなか複雑な概念です。たとえば単に「長く使える」というのも「サステナビリティ」の一種ではありますが、それだけでは「サステナビリティ」というものの重要な他の側面を見落としてしまうおそれがあります。

そこで本稿では、「サステナビリティ」についての整理とともに、「きものとサステナビリティ」のあり方を「衣服としてのきもの」だけでなく、「社会におけるきもの」も含めた両面から検討し、きものの未来について考える機会にできればと思います。

1. そもそもサステナビリティとは

「サステナビリティ」という言葉ですが、一昔前に言われていた「エコ」や「3R」とは何が違うのでしょうか。

とても簡潔にいうと、「今をもっと豊かに」かつ「将来もずっと豊かに」辺りになるかと思います。ここでいう「豊か」とは、経済的な豊かさだけでなく、環境を守って資源の枯渇を防ぐ、人の権利を守る、といった人間社会全体のあらゆる面に関するものです。「SDGs(持続可能な開発目標)」は、その具体的な目標を示したもので、未来でも私たちやその子孫たちが変わらず幸福であり続けるために、将来の世代の欲求を満たしつつ、同時に今の世代の欲求も犠牲にしないことが目指されています。

また、似たような横文字ばかりで混乱しがちなので、軽く用語の整理もしておきたいと思います。

Sustain(動詞) :~~を持続させる、維持する

↓

Sustainable(形容詞) :サステナブル=持続可能な、維持できる

↓

Sustainability(名詞) :サステナビリティ=持続可能性、持続可能であること

下の二つは本稿でもよく登場しますが、文法上の役割で使い分けられているだけで、指す内容はだいたい同じです。

2. サステナビリティが重視されるまでの背景

「サステナビリティ」を深く理解するために、環境と開発についての流れを軽くおさらいしていきます。

経済開発と環境破壊との関係が初めて国際的な議題となったのは、1972年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」においてでした。以降、砂漠化やオゾン層の破壊、有害廃棄物などの問題に関しての国際的な取り組みが実施され始めました。

たとえば、1987年の「モントリオール議定書」により全世界規模でフロンガスが撤廃されたことで、現在オゾン層は回復しつつあります。2022年の国連の報告書は、最も破壊がひどかった南極上空のオゾン層も、2066年頃には1980年の水準にまで回復するだろうと述べています。

これは国際的な環境保護が結実した一つの例ですが、国や地域、人々の集団によって抱える問題は様々です。国際的な議論が深まるにつれ、直接「環境保護」に取り組むのみでは根本的には解決できない問題がある、ということがわかってきました。そのために考えられたのが、「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念です。

1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」は、開発と環境保護を人権、人口、社会、居住の問題と結びつけて捉え、環境問題にその根源から対処するための、より包括的な対策の必要性を訴えました。いくら「環境を守れ」と言われても、満足に食事もとれないような状況であったなら、人は生活を楽にするために森林を伐採して農地にするのを止められないし、働く時間を削って丁寧にゴミを分別することもできないでしょう。貧困や不公正、不均衡をなくし、あらゆる場所のあらゆる人々が幸福に暮らせることなくして、本当の意味で「環境問題」に対処することはできないのです。

2015年には、全世界が2030年までに達成するべき目標を定めた「SDGs (Sustainable Development Goals)」が打ち出されました。

3. サステナビリティとファッション

「きものはサステナブル」といわれるとき、暗に比較対象として「洋服はサステナブルでない」という前提があります。そこで、まず洋服と和服のサステナビリティについてそれぞれ整理してみたいと思います。

1-1. 洋服:衣服として

洋服は(和服と比べ)曲線的に裁断し、それを立体的に組み立てることで、「いかに体にフィットさせるか」を重視してきたといわれます。また着心地のよさ、手入れのしやすさ、といった課題を、新しい技術を生み出すことによって達成してきました。機械やミシン縫製による大量生産で、より多くの人々に安く衣服を届けています。そうした意味で、洋服は着用者にとっての「便利さ」を追求してきたといえるでしょう。

一方で、「体にフィットする曲線的な裁断」は生地の廃棄が多く、資源の浪費が指摘されます。また曲線裁断やミシン縫製は再生や再利用が難しく、「生産→利用→廃棄」という直線的な(循環しない)流れが一般的です。

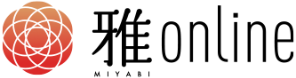

※スーツの型紙。体にフィットさせるため、曲線状に裁断し、立体的に縫製する。残布(黒塗り部分)は再利用が難しく、廃棄される場合が多かった。

1-2. 洋服:社会のなかで

日本語ではかつての名残で「洋服(西洋の服)」といいますが、もはや全世界で標準的な衣服となっています。一方で、大規模かつ国際的な分業体制が広がったことで、劣悪な労働環境や児童労働、環境破壊などといった問題が拡大したものの、同時にその分業制によるトレーサビリティの低さによって、それが長らく放置されることに繋がりました。大規模化し、原料や労働力をコストの低い海外へ依存するようになったアパレル企業は、どこで・どんな環境で栽培され、製糸され、織られ、加工され、縫製されているかを、もはや追跡できなくなっていたのです。

※アメリカの農場での綿花の収穫の様子。アメリカの綿花栽培は大量生産のための効率性を重視して成長してきた。そのため「オーガニックコットン」などの割合はきわめて低い。

また現代の洋服産業で大きな地位を占めるファストファッションは毎シーズン新しい「トレンド」を作り出し、きわめて短いスパンで買い替えさせることで、「大量生産・大量消費・大量廃棄」というビジネスモデルを構築し、成長してきました。しかし近年、環境負荷の大きいこの在り方には多くの批判が集まるようにもなりました。

※廃棄される衣服。

その結果、「リサイクル繊維」や「オーガニックコットン」、「余剰在庫の焼却処分の廃止」など環境負荷を小さくするやり方が導入されてきています。また、アジアやアフリカ諸国でのアパレル企業のサプライチェーンに対する監視の目も強まっており、児童労働や暴力、劣悪な労働環境などを排除する取り組みも進んでいます。こうしたアパレル産業の取り組みは、「『ファストファッション』の構造を前提として、それをいかに改良するか」という方向性を持っているといえるでしょう。

2-1. きもの:衣服として

一方で、きものは現代にあって、ファストファッション的なあり方とは異なる方法を多く残し、「サステナブルな衣服」として注目を集め始めています。「サステナブル」とされる点を、「衣服として」「社会として」という側面ごとに整理していきます。

①無駄の少なさ:

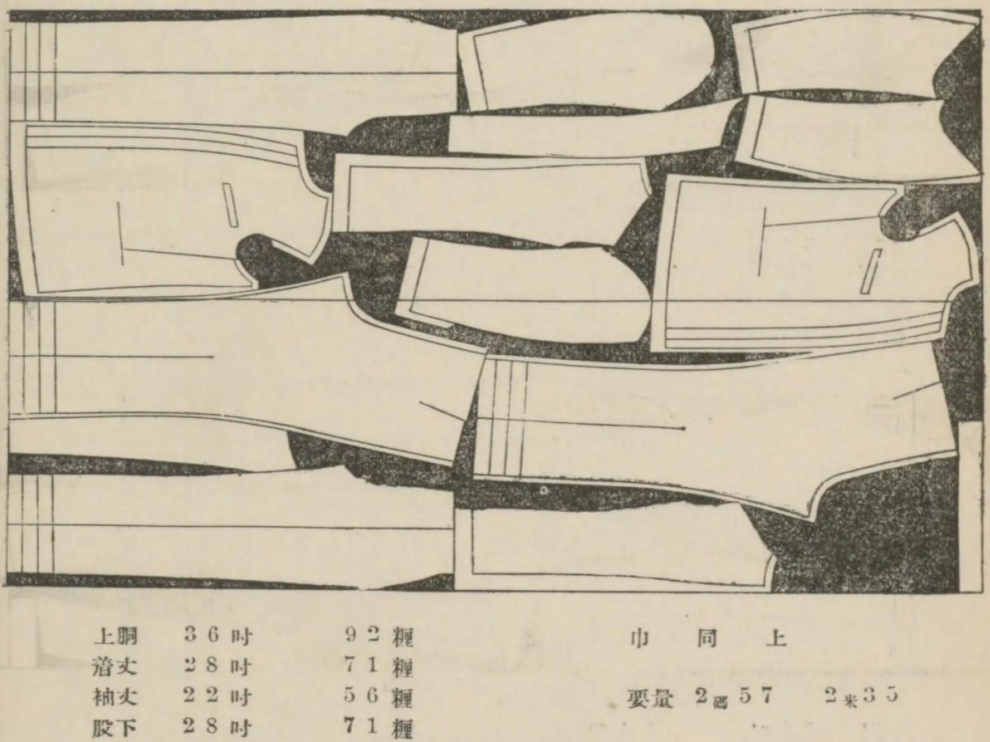

きものは仕立ての際に生地を直線的に裁断し、生地のほぼ全てを使います。そのため洋服の曲線的で立体的な裁断と比べて、無駄になり廃棄されてしまう生地を非常に少なく抑えることができます。縫いこむ生地の量を変えれば、個々人の体型に応じて仕立て直しや調整ができます。また、反物から廃棄がほとんど出ず、縫い合わせて反物の形に戻すことができるので、古くなったきものを別のものに再利用しやすくなっています。

※一般的な裁断のしかたの例。実線に沿って裁断し、手縫いで仕立てる。長さが余る場合以外、ほとんど廃棄するところがない。また余っても草履の鼻緒などの小物に再利用することも可能。

②素材:

きものは今もまだまだ絹・麻・木綿など天然繊維のものが多いですが、これらは化学繊維に比べ生分解性が高く、水や土壌を汚染しにくく、また昨今議論されているマイクロプラスチック問題の原因になりません。

天然繊維は、石油由来の化学繊維と比べ、適切な育成と活用のサイクルを繰り返している限りは枯渇することがなく、長期的に持続させていくことができます。

※ウズベキスタンの綿花収穫の様子。

2-2. きもの:社会のなかで

①循環性

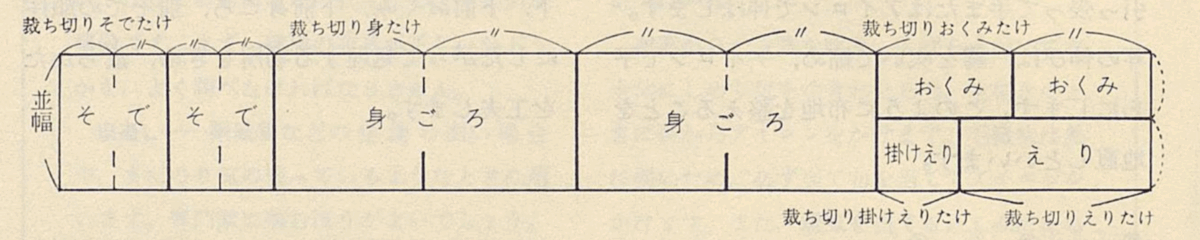

昔から、古着やレンタル、リメイクなどを通じ循環してきました。使わなくなったものを捨てるのではなく、再利用や再生によって繰り返し利用する文化が、きものには残っています。江戸時代中期には、江戸の町に約4,000人、大坂にも3,000人を超える古着関連の業者がおり、当時から「生活の知恵」として循環経済が成立していたといえます。

※路の左右に古着商が並ぶ明治初期の東京の風景。現在も描かれた地域周辺は繊維関連の業者が多く、江戸の名残を伝えている。

日本に限らず、かつて基本的に布は高価なもので、どこでも再利用や循環が普通だったはずです。近代以降、そうした循環的な在り方の多くが消えてしまうなか、きものの循環経済は、昔より小さくなってしまったとはいえ、かなり残っているのが特徴です。海外からもサステナブルな「循環経済(サーキュラーエコノミー)」の一つの先例として注目を集めています。

②地域性:

地域固有の染織品は、地域の産業に特別な付加価値を生み出しています。SDGsでは、国や地域間での不均衡を防ぐため、各地域に根付いた固有の産業を振興することが重要であると考えられています。そして経済的な魅力が強ければ人が定着しやすくもなり、産業以外にも包括的な発展が望めます。そうした産業は地域特有の観光資源ともなりえ、そうした面でも不均衡や格差の是正、持続的な発展に繋がるのです。

また、国際的な分業体制の下になく、地域の伝統工芸品としての側面も持つため、国および現地の共同体などにより、比較的早くからトレーサビリティが確立されてきました。そのため、「知らないうちに人権侵害に加担してしまっていた」などの問題も起こりにくくなっています。

4. 課題

衣服としての面ではリユース、レンタルの活性化や長寿命性からかなりサステナブルであるといえると思いますが、同時に課題も多くあります。

経済産業省「和装振興研究会報告書」(2015年) によれば、

「消費者の視点で見ると、20 代、30 代の若い女性達の多くはきものに興味を持っている。しかし、彼女たちにとっては、「きものの価格は高く(図10、図17)」、買うことを断念してしまう。買う人が減れば、着る人も減ってしまう。着る人が減ると、きものを着てかっこよく歩いている人を見る機会が減るため、素敵だとかかっこいいと思うスタイル(着こなし)が分からない。着こなしが分からないと着ようとしない。着ないので、自分で着られない。自分で着られないから着る人が更に減る、といった「悪循環」になっている。」

「一方、産業側の視点で見ると、着る人側の負の連鎖により「着る人が減少」するので、買う人が減り、売上高が減少(総資本回転率が低下)。市場規模の縮小に合わせ、(利益率の高い)高級品への偏重や在庫リスク拡大により、きもの価格が更に上昇する。価格が上昇するので消費者はますます買わなくなり、着る人が減って市場規模が縮小するといった「市場縮小のスパイラル」に陥っている。」

また、荒井(2020)は、高級品需要が大きかったバブル経済までと比べ、きものについても90年代後半から急激に購入単価が下がり、リーズナブルなきものへと需要が移ったと指摘しています。仮にバブル以前と値段が変わっていなかったとしても、景気が悪化すると相対的に「高い」と感じる人も増え、もう少し手頃な価格帯のものを買う人が増えたということでしょう。

経済産業省「和装振興に向けて」(2025年) によれば、きものを着たい人が困っている点として、半分近くが「価格が高い」ことを挙げ、「着付けができない」という悩みはもっと多く、半数を超えます。また「着こなし方が分からない」「どの場面にどの着物を着ればよいか不明」などの回答も多く、着る習慣が社会全体へうまく継承されていないことがわかります。

結果として、日本の伝統産業全般にいえることですが、高齢化や後継者不足も伴って、担い手が減り、技術やノウハウの継承が困難になってしまっています。

今すでにあるものを大切に長く着ることは、現状まだ可能です。しかし採算が取れなくなって生産や加工、流通やお手入れの担い手がいなくなってしまえば、サステナブルな衣服とはいえなくなります。手入れが困難になり、大切に長く着ていくことができなくなるためです。

5. 今後の展望

経産省の2015年の報告書(上述)では、きものを「一度でも着用したことがある」と回答した女性は全体の8割にもなりました。そして特に若年女性の着用者の8割が「また着たい」と回答し、着用経験がない人でも、5割程度の女性が「着てみたい」と考えていました。「着たい」と思っている人はたくさんいるのに、実際に着る人は少ないという現状には、やはり価格と着方の問題があると、これらの報告書や資料は指摘しています。

ただし、比較的リーズナブルな価格帯の商品も、全くないわけではありません。浴衣や「洗えるきもの」は、きものの中では比較的手頃な価格であることが多いです。友人とのカジュアルなお出かけなどであれば、何か問題が起こることもないでしょう。商品自体は存在するわけですから、原因は、実際の値段よりも「高そう」というイメージばかりが根付いてしまっていること、潜在的な需要のもとへ適切にアピールできていないことが考えられます。そうしたリーズナブルでお洒落、手軽なきものを、業界側が若年層やビギナー向けに適切にマーケティングしていくことができれば、現時点でもかなりの程度解決していけるものと思われます。

「着方がわからない」「着こなし方がわからない」という問題についてはどうでしょうか。

「着る人が減ると、きものを着てかっこよく歩いている人を見る機会が減るため、素敵だとかかっこいいと思うスタイル(着こなし)が分からない。着こなしが分からないと着ようとしない。着ないので、自分で着られない。自分で着られないから着る人が更に減る、といった「悪循環」になっている。」経済産業省「和装振興研究会報告書」(2015年).

つまり、まずは「触れる人の数を増やす」ことが必要です。着るのはもちろんのこと、もっと広く「見る」「着ている人を見かける」なども含みます。きもの姿の人を見るのが普通になれば、着たいものも出てくるでしょうし、着こなし方もなんとなくわかってくるでしょう。きものを着て集まるイベントも開かれていますから、それをもっと盛り上げ、より広くの人へ届けていく、垣根をもっと低くしていくことが重要です。着付けのしかたをそこに届けることができれば、きものを着る人は増えていきます。そうすれば、きもの文化全体がもっと盛り上がっていくでしょう。

6. おわりに

きものは、衣服そのものとしては既にかなりの程度サステナブルなものだといえます。だからこそ、社会のなかで、産業として、より広い意味でのサステナビリティを確立していくことが重要といえるでしょう。

「サステナビリティ」「SDGs」は社会全体、その中の一人ひとりの努力の積み重ねによって達成されるものです。皆で一緒に努力しなければ難しい、ということでもありますが、一方で、誰もが持続可能性に貢献する力を持っているのです。

この現代において、社会を動かす最も大きな力は、誰よりも消費者の手にあります。一人の生産者だけがいくら持続可能に聞こえるビジネスを提案しても、それが絵に描いた餅で終わってしまえば、持続性も何もありません。事業者は提案することはできるかもしれませんが、最終的にそれに判断を下すのは、消費者以外にありえないのです。

人の繋がりは、時に驚くほど大きな力を持ちます。だからこそ、一人ひとりがサステナブルな生活のあり方を少しずつでも広めていけば、きっと未来を良いものにしていけるはずです。まずは、その小さくて大きな一歩目として、SNSできもの関連の投稿をしてみる、なんていかがでしょうか。

======================

参考文献

論文および書籍:

・Matušovičová, M. (2020) “Sustainable Fashion as a Part of the Circular Economy Concept”.Studia commercialia Bratislavensia, 13(45), pp. 215-223.

・McCarthy, M. & Hayashi, T. (2020) “Slow Fashion Concept Upcycled Kimonos as Recycle-oriented Cultural Sustainability”, Sustainability in Fashion 1(1). doi: https://doi.org/10.31274/susfashion.11487

・McKinney, E., (2025) “Giving New Life to Old Kimonos: A Design Method for Upcycling Kimonos into Marketable, Cost-Effective, Zero-Waste, Size-Adjustable Dresses”. International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings, 81(1). doi: https://doi.org/10.31274/itaa.18568

・荒井由紀 (2018)「研究ノート:きもの産業の縮小原因把握に関する先行研究整理」『人間社会環境研究』(36), pp.45-61.

・荒木由希 (2020)「きもの産業における伝統の価値の変遷と組織の関係」『文化経済学』17(2), pp.5-17.

・大塚末子きもの学院 編『和裁』(1), 大塚学院出版部, 1970. (出典:国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/12106677])

・金子秀光・丸山一芳 (2017)「着物産業における革新と多様性のマネジメント 十日町市株式会社きものブレインの事例研究」『事業創造大学院大学紀要』8(1), pp.77-90.

[https://core.ac.uk/download/pdf/85003603.pdf]

・玉田真紀 (2008)「日本における繊維リサイクルの文化について」『繊維機械学会誌』61(3)

・玉田真紀 (2010)「日本における繊維リサイクルの変遷:近世古着問屋の成立と故繊維の用途」『繊維機械学学会誌』63(10)

・平芳裕子 (2024)『日本ファッションの一五〇年 : 明治から現代まで』吉川弘文館.

・『東京名所図会 第2 神田区之部』, 睦書房,1968. (出典:国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/9640999])

その他:

・World Meteorological Organization (WMO). Executive Summary. Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022, GAW Report No. 278, 56 pp.; WMO: Geneva, 2022. [https://ozone.unep.org/science/assessment/sap]

・BBC News Japan「オゾン層、数十年後には回復の可能性=国連報告書」[https://www.bbc.com/japanese/64300774]

・Sustainable Japan (2024)「「今や絶滅の危機、日本の伝統的なきもの文化の課題」。」

[https://sustainable.japantimes.com/jp/magazine/434]

・PwC Japan (2025)「日本の購買行動調査」[https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/consumer-insights-survey2025.html]

・デロイト・トーマツ (2025)「2025年度『国内消費者意識・購買行動調査』」

[https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/consumer/research/consumer-behavior-survey.html]

・環境省「衣料品から出るマイクロプラスチックの流出防止リーフレット」

[https://www.env.go.jp/page_00357.html]

・経済産業省 (2015)「和装振興研究会報告書」

[https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12166597/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seizou/wasou_shinkou/report_001.html]

・経済産業省 (2025)「第13回 和装振興協議会 事務局説明資料」

[https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/waso_kyogikai/013.html]

・消費者庁 (2025)「消費者意識基本調査 令和6年度実施(令和6年11月調査)」

[https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002]

文責:雅online Omori