きもので行きたい美術館〈東京周辺・2025年末~〉

きものを着るのがより楽しくなる、きもので行くとより楽しめる。きもの好きにオススメな、年末東京で開かれる展覧会をピックアップしてご紹介します。

各展覧会、トークセッションやワークショップなど、様々なイベントも開催されます。ぜひ公式サイトでご確認ください!

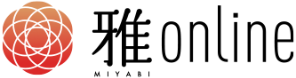

丸紅ギャラリー:初期写真資料でひも解く 着こなしの変遷―幕末・明治の女性の和装

江戸時代におおよその様式が確立した「和装」の着こなしは、明治時代に入ってさらに多様な展開を見せました。本展は、貴重な初期写真資料から、当時の着こなしの再現を試みます。

幕末期、日本に押し寄せた西洋文化の波は、人々の装いにも及びました。しかし、技術力や生産力の向上、物品や情報の流通の増大などにより、むしろ和装はこの時代にこそ華やかな開花をみたということができます。現代の和装のイメージは、戦後に西洋文化へのカウンターカルチャーとして定型化されていったものであり、幕末・明治期の着こなしは、当時の女性の新たな自己表現として、百花繚乱ともいえる姿を見せていたのです。

本展は、江戸時代後期から明治時代に至る和装の着こなしを、女性の服飾を例に、幕末に流入した写真や文献を参照しながら、当時の着物や帯・小物を用いて再現します。

(画像提供:丸紅株式会社)

会期:

2025年12月2日(火)~2026年1月24日(土)

時間:

10:00~17:00 ※最終入館16:30

会場:

丸紅ギャラリー

〒108-8088 東京都千代田区大手町1-4-2 丸紅ビル 3F

休館日:

日・祝、年末年始(12月26日~1月4日)

料金:

一般 500円 ほか

※現金利用不可。キャッシュレス決済のみ。

※入館料は全額、社会福祉法人丸紅基金に寄付されます。

公式サイト:

https://www.marubeni.com/gallery

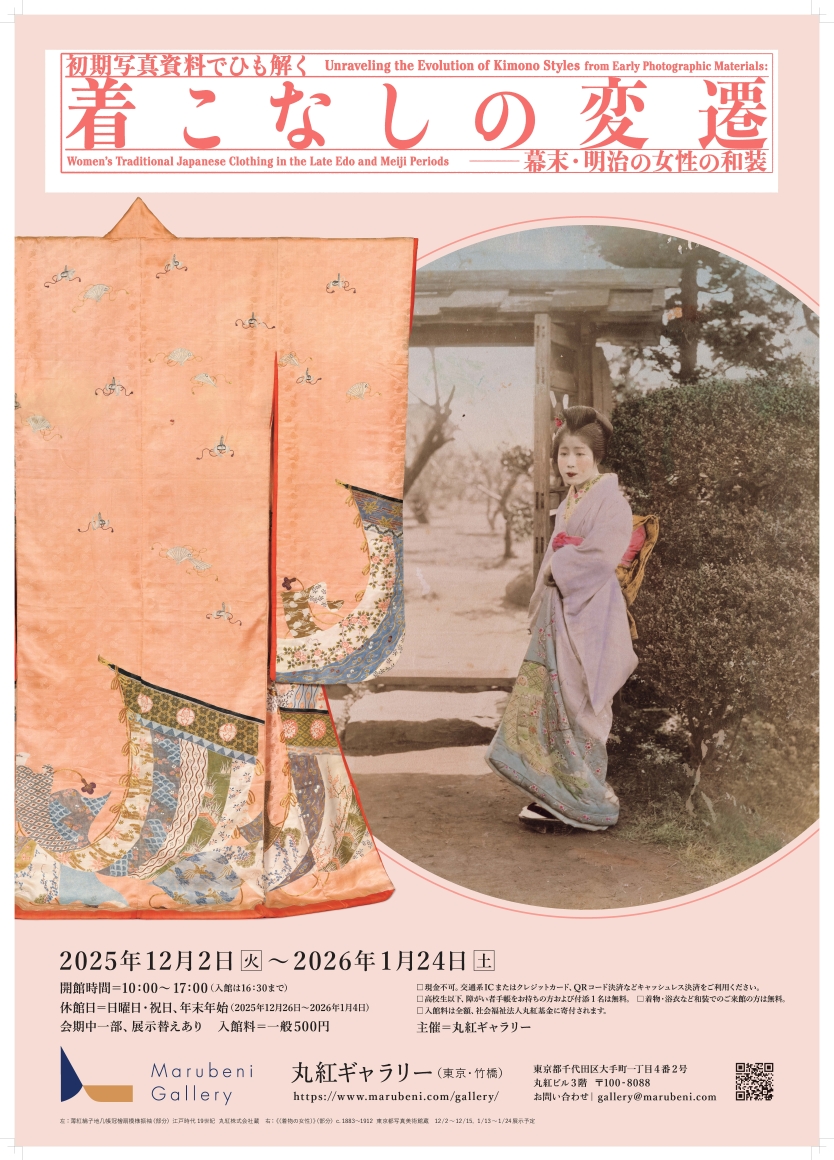

郷さくら美術館:Duet / 二人展 押元一敏/染谷香理 〜静と動の交錯〜

現代日本画を代表する人気画家 押元一敏と染谷香理による二人展。本展では、最前線で活躍する二人の日本画家が競演します。

押元一敏(1970年-)は、東京藝術大学デザイン科教授と並行して個展を中心に作品発表を続けており、取材に基づいて洗練された独自の表現を追求しています。自然を主題にした制作は、山水画の美しさと重ねて現代日本画の画材とともに再構成された美しい作品となっています。

染谷香理(1977年-)は、東京藝術大学大学院で学び、院展では日本美術院特待として活躍しています。制作においては、江戸時代の日本画の技法材料の研究を踏まえて、伝統的な世界観である「ハレ」と「ケ」という時間軸を取り入れた人物画・花鳥画を描いています。華やかな着物や衣装を着た人物画を主題に、古き良き日本の美しさを現代的な解釈で表して、新たな日本美術の世界を構築した作品をお楽しみいただけます。

現代日本画は、伝統にもとづきながら、それぞれの作家が独自の表現を追求しています。様々なアプローチから独自の画風を追求している対極的な両者の作品をどうぞご堪能ください。

会期:

2025年12月6日(土)~2026年2月15日(日)

時間:

10:00~17:00(最終入館 16:30)

会場:

郷さくら美術館

〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-13

休館日:

月曜日(祝日/振替休日の場合は翌日・又は直後の平日)、年末年始

料金:

一般 800円 ほか

公式サイト:

https://www.satosakura.jp

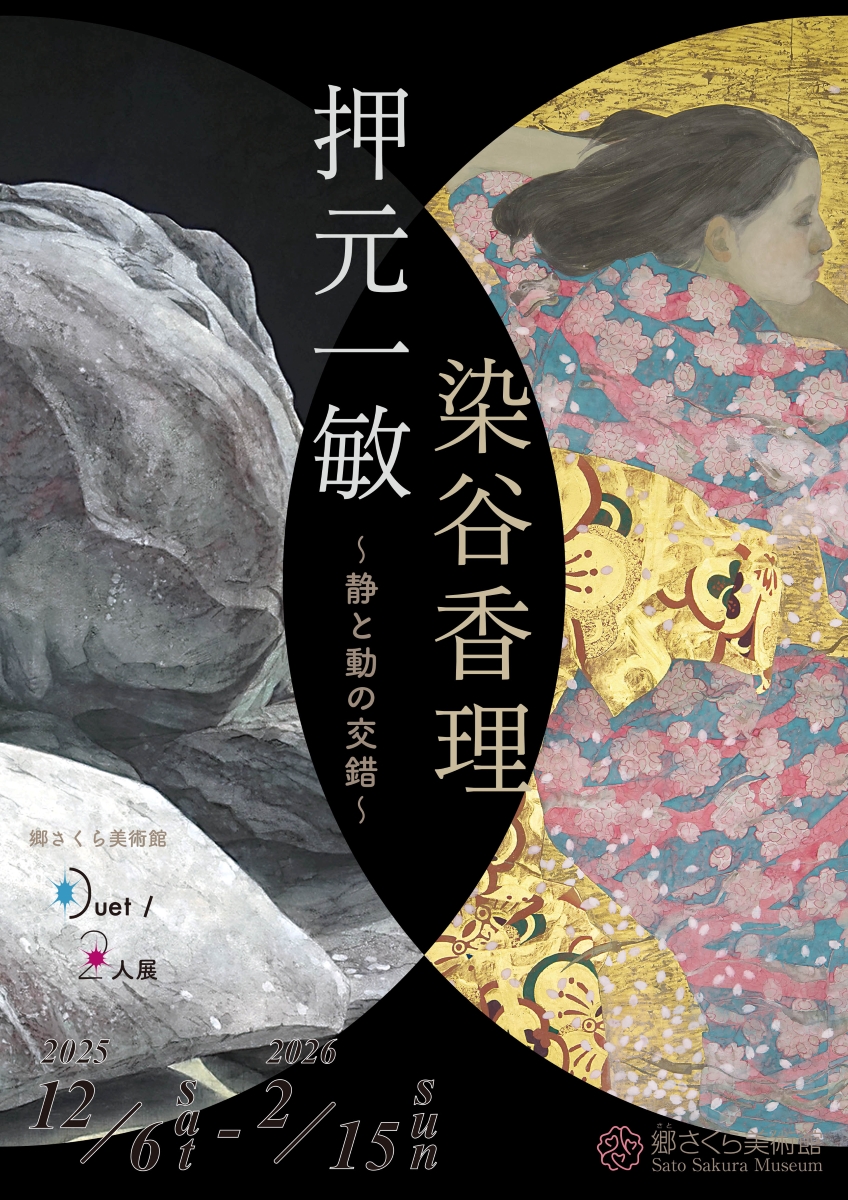

山種美術館:【特別展】LOVE いとおしい…っ! ―鏑木清方の恋もよう、奥村土牛のどうぶつ愛―

私たちの身の回りには、さまざまな愛の形があります。恋人同士の燃え上がるような愛、親子や夫婦など家族への愛、生まれ育った故郷への愛、身近な動物への慈しみの愛。また、最近よく耳にする「推し活」も、一つの愛の形といえるでしょう。この冬、山種美術館ではLOVEをテーマにした日本の近代・現代絵画を中心に取り上げ、ご紹介する特別展を開催します。

クリスマスやお正月など、一年で最も愛が身近となるこの季節に、画家たちが多彩に描いたLOVEの名品を楽しめます。

会期:

2025年12月6日(土)~2026年2月15日(日)

時間:

10:00~17:00 ※最終入館16:30

会場:

山種美術館

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36

休館日:

月曜日 [ただし1/12(月・祝)は開館、翌1/13(火)休館]、年末年始[12/29(月)~1/2(金)]

料金:

一般 1,400円 ほか

公式サイト:

https://www.yamatane-museum.jp/

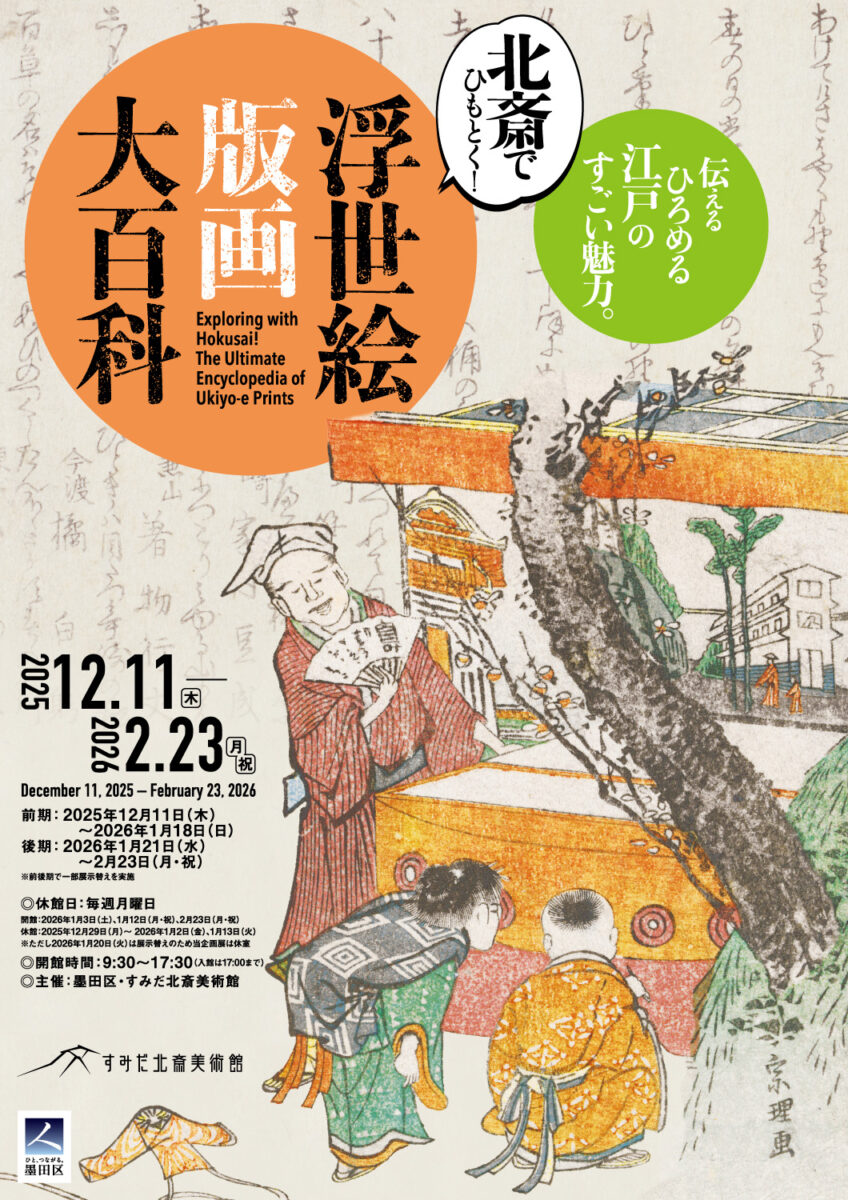

すみだ北斎美術館:北斎でひもとく!浮世絵版画大百科

一点物の肉筆画に対し、浮世絵版画は量産され、販売される商品でした。江戸を訪れた人が故郷への土産として買って帰る江戸土産のひとつとして、広く流通しました。現在、北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をはじめとする浮世絵版画が世界中で知られているのも、量産された作品が点在し、多くの人々が目にする機会があったから、といえるかもしれません。

浮世絵版画には、情報を伝えるメディアという側面もありました。浮世絵版画からは、江戸に生きる人々の身近な日常を垣間みることができます。本展では浮世絵版画に焦点を当て、その歴史や技法、テーマなどをひもときます。浮世絵版画の幅広い魅力をお楽しみください。

.jpg)

【前期】12/11(木)~1/18(日)

.jpg)

【後期】1/21(水)~2/23(月・祝)

会期:

2025 年12月11日(木)~2026年2月23日(月・祝)

※一部展示替えを実施

【前期】12/11(木)~1/18(日)

【後期】1/21(水)~2/23(月・祝)

時間:

9:30~17:30 ※最終入館17:00

休館日:

月曜日・年末年始[12/29(月)~1/2(金)]、1/13(火)

※年始は1/3(土)から開館、また1/12(月・祝)、2/23(月・祝)は開館。

※1/20(火)は展示替えのため当企画展は休室。

会場:

すみだ北斎美術館 3階企画展示室

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-7-2

観覧料:

一般 1,000 円 ほか

公式サイト:

https://hokusai-museum.jp/encyclopedia/

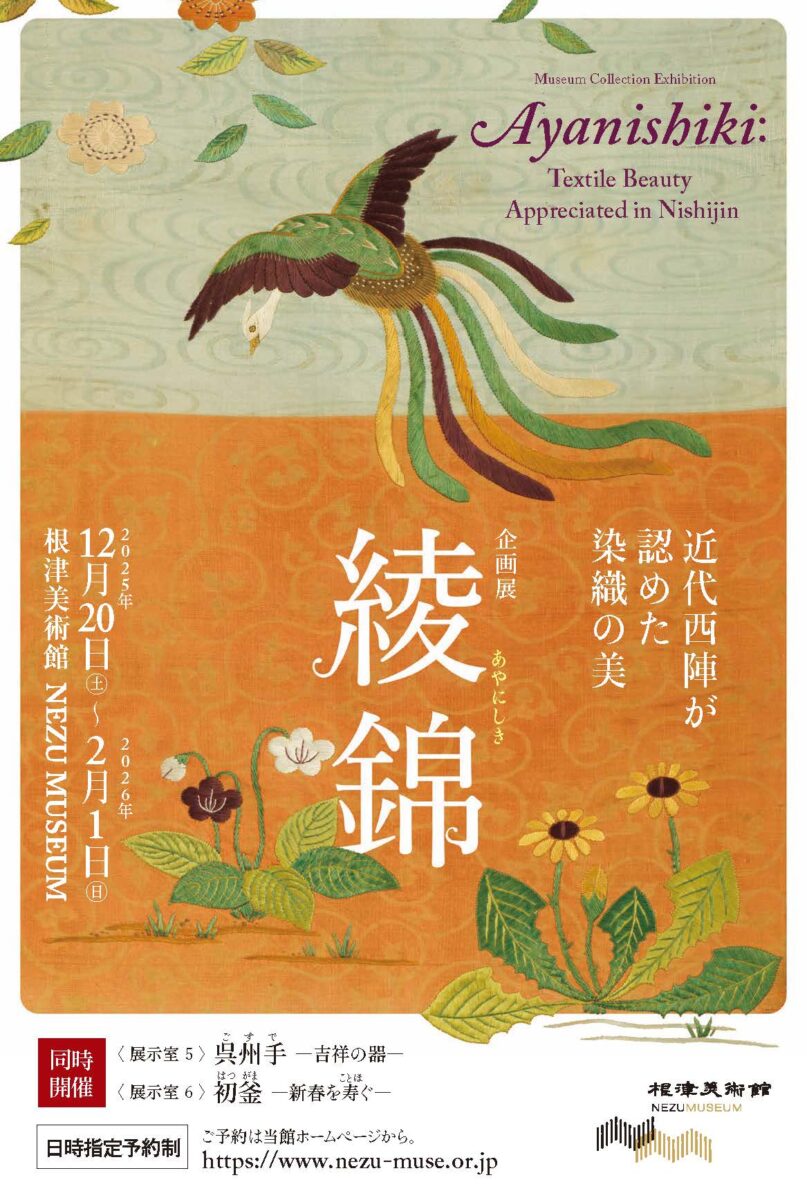

根津美術館:綾錦 ―近代西陣が認めた染織の美―

西陣織物館(現・京都市考古資料館)では、大正4年(1915)から約10年間にわたり京都周辺の著名な寺院や、当時の染織コレクターから借用した染織品を陳列する展覧会が開催され、好評を博しました。そして展示品の中から特に優れた作品を記録した図案集が発刊されました。それが『綾錦』です。

本書の能装束や古更紗の巻には出品者として、根津美術館の基礎を築いた実業家、初代根津嘉一郎(1860~1940)の名を数多く見出すことができます。これにより大正期に嘉一郎が染織品のコレクターとして知られていたことがわかります。そして、掲載図案から当時の所蔵品を知ることができます。

本展覧会では、この『綾錦』に掲載された嘉一郎の所蔵品のうち、現在確認できる約20点を展観します。近代の西陣で認められた染織コレクションの粋をお楽しみいただけます。

会期:

2025 年12月20日(土)~2026年2月1日(日)

時間:

10:00~17:00 ※最終入館16:30

休館日:

月曜日・年末年始[12/27(土)~1/5(月)]、1/13(火)

※1/12(月・祝)は開館、翌1/13(火)休館

会場:

根津美術館

〒107-0062 東京都港区南青山 6-5-1

料金:

オンライン日時指定予約制 一般 1,300 円 ほか

(※当日券 1,400円 も販売しておりますが、スムーズな入館と鑑賞のため、日時指定入館券をご利用ください)

公式サイト:

https://www.nezu-muse.or.jp

===============

※以下は終了した展覧会のアーカイブです。

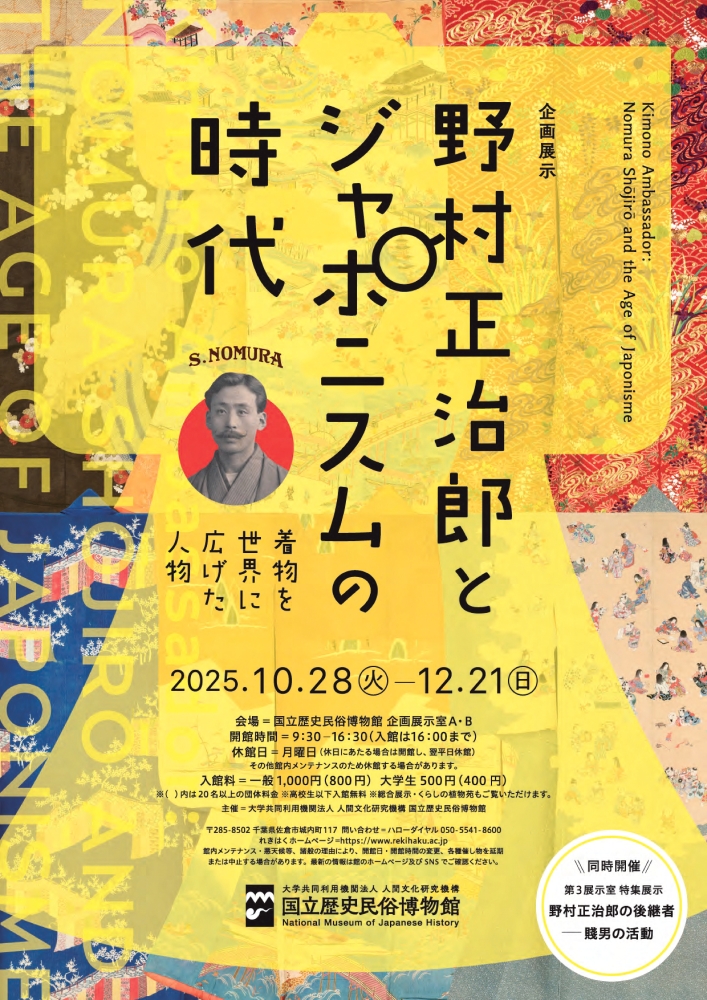

【終了】国立歴史民俗博物館:企画展示「野村正治郎とジャポニスムの時代 ―着物を世界に広げた人物」

京都の美術商であり、着物を中心に近世日本の染織品を収集していた野村正治郎(1880-1943)のコレクションを通じ、彼の人物像を紹介します。

正治郎が活躍した時期には、欧米でジャポニスムが最盛期を迎えていました。第1章では、美術商として西洋人を相手にした正治郎の販売戦略を見ていき、着物の美を国外に伝えたさまを辿ります。日本の文化が世界でふたたび人気を博す今、ジャポニスムの時代を振り返ることは、きっと重要な示唆を与えてくれるでしょう。

また当時、風俗史研究や産業振興にとって、正治郎のコレクションは有意義なものでした。第2章では、コレクターとして正治郎が日本国内で着物の重要性を啓発する役割を果たした様子について繙(ひもと)いていきます。

このような二つの側面から、国内外に着物の美と重要性を発信した正治郎の生涯を、彼のコレクションとともに振り返ります。

会期:

~2025年12月21日(日)

※展示替えあり。前期:~11/24 後期:11/26~12/21

時間:

9:30 ~ 16:30(入館は16:00まで)

休館日:

月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館、翌平日休館

会場:

国立歴史民俗博物館 企画展示室A・B

〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117

料金:

一般1,000円 ほか

公式サイト:

https://www.rekihaku.ac.jp