〈きものお出かけ〉東京都・港区:「江戸」と「東京」の重なる街

せっかくお洒落な着物を持っていても、着ていく場所がなければタンスの肥やしになってしまいます。それはもったいない!ということで、着物に合うお出かけスポットをご紹介していきます。

今回取り上げるのは、東京都港区。海に面した美しい土地として人々に愛されてきました。「東京」の一部となった後、姿や名前を変えながらも、変わらず人々の心の中心にあり続けた街を、当時の絵や写真も合わせてご紹介します。

記事の最後に、今回ご紹介したスポットと、紹介しきれなかった他のおすすめスポットをまとめたマップを載せています。よろしければご活用ください。

赤坂離宮・迎賓館

迎賓館赤坂離宮は、明治42(1909)年に東宮(皇太子)の御所として建設されました。昭和49(1974)年に和風別館の新設と合わせて国の迎賓施設へと改修され、国宝に指定されました。多くの国々からの賓客を迎え、また国際会議の場ともなりますが、現在は一般の参観者向けにも公開されています。

※当時の英皇太子エドワード(後の国王エドワード8世)訪問時の様子。

施設情報

・参観料金:本館・庭園 一般 1,500円 など

・公開時間: 10:00~17:00 ※本館参観は16:00、庭園参観は16:30に受付終了

・所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂2-1-1

・連絡先:03-5728-7788

・ウェブサイト:https://www.geihinkan.go.jp/akasaka

※毎週水曜日は休館。ただしスケジュールについては公式サイトより「公開日程」をご参照ください。国公賓等の接遇・迎賓館の運営上の都合により急遽非公開となることもありますので、事前に確認されることをお勧めします。

※本館と別館内は撮影禁止です。また、参観の際は公式ウェブサイト「禁止事項」をよくご確認ください。

※本館及び庭園の参観に事前予約は不要ですが、和風別館の参観や、団体(20名以上)での参観には事前予約が必要です。

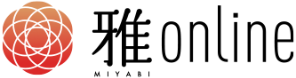

赤坂氷川神社

天暦五年(951)創祀と伝わり、享保14年(1729年)に徳川吉宗公が現在の社殿を建立。幾多の震災・戦災を免れ、当時の姿を現代に伝えています。「厄除」「縁結び」などの御利益があるとされ、緑豊かな境内は多くの参拝客を集めます。

施設情報

・時間:開門 6:00、社務所受付 9:00~17:00、閉門 17:30

・所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-10-12

・連絡先:03-3583-1935

・ウェブサイト:https://www.akasakahikawa.or.jp

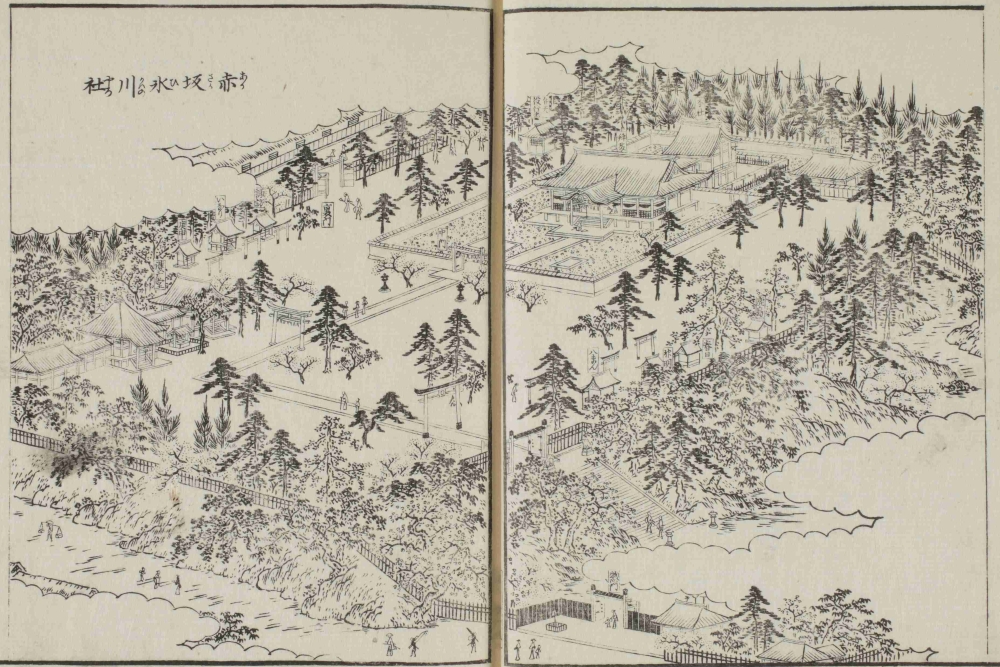

愛宕山・愛宕神社

愛宕神社は、標高約26メートルの愛宕山の山頂にあります。これは23区内の自然の地形としては最も高い山です。慶長8(1603)年、将軍に任ぜられた徳川家康公の命により防火の神様として祀られ、慶長15(1610)年に建立されました。

(出典:国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/1309952])

施設情報

・所在地:〒105-0002 東京都港区愛宕1-5-3

・連絡先:03-3431-0327

・ウェブサイト:https://www.atago-jinja.com

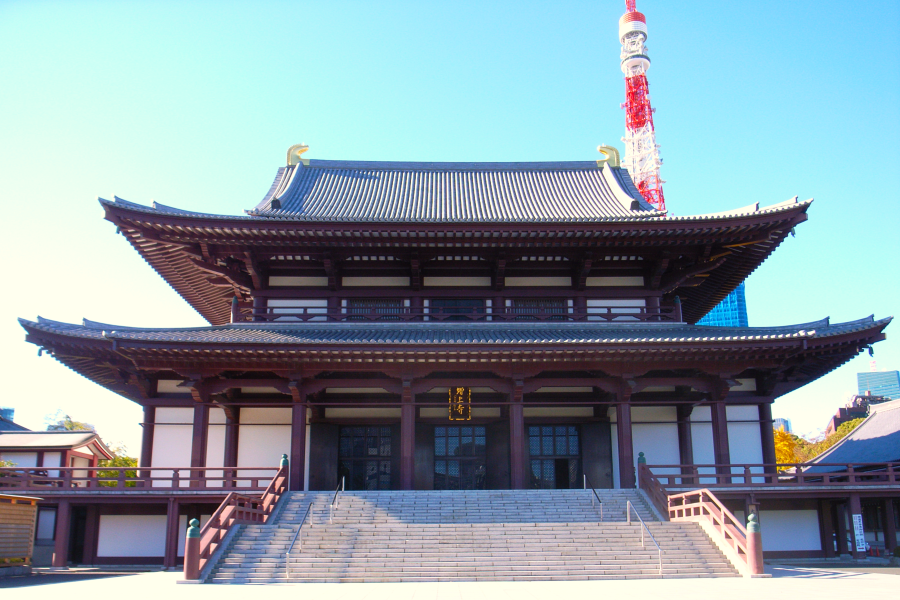

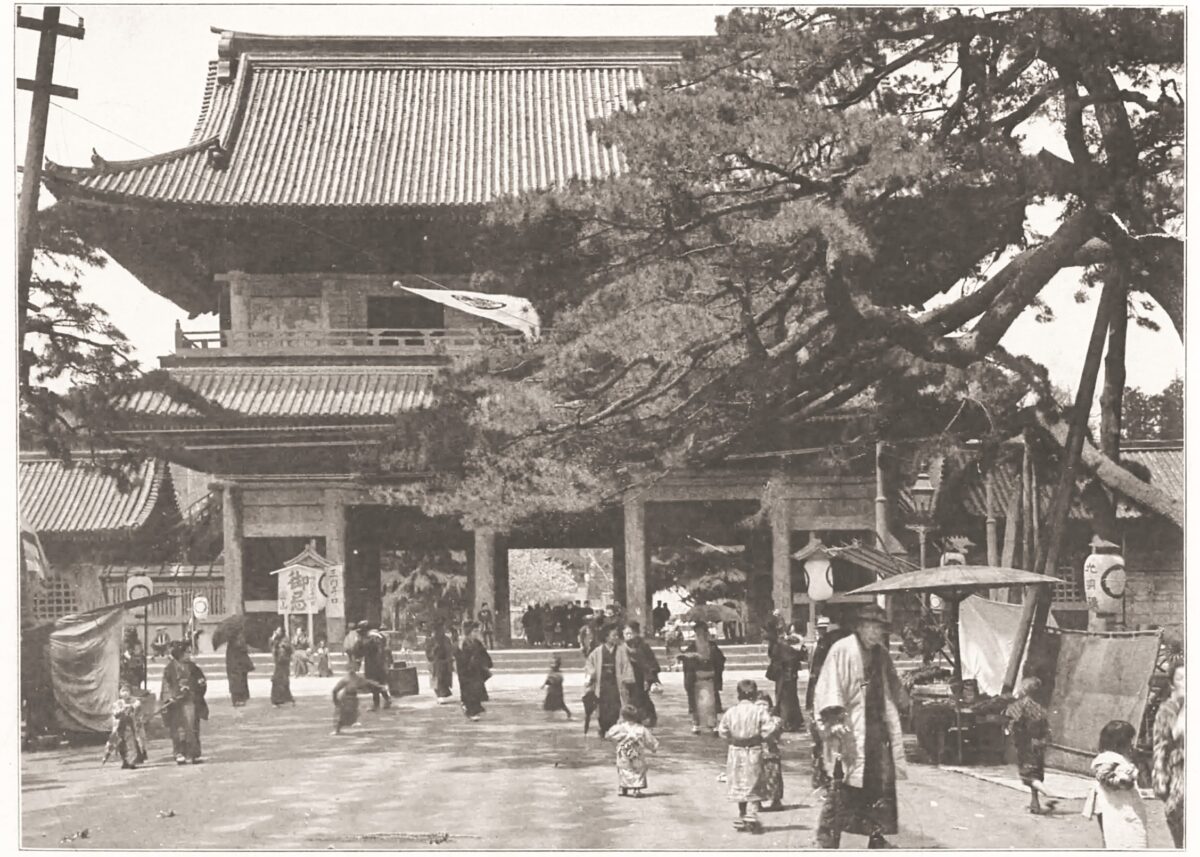

増上寺

増上寺は明徳4年(1393年)に開かれたとされます。安土桃山時代、徳川家康公が関東の地を治めるようになった後、徳川家の菩提寺となりました(天正18, 1590年)。家康公の葬儀が行われただけでなく、現在も二代秀忠公、六代家宣公、七代家継公、九代家重公、十二代家慶公、十四代家茂公の「六公」、将軍の正室や子女の墓所があります。

江戸時代には増上寺の境内であった敷地の一部が、明治6年には公園となり、戦後の紆余曲折を経て、増上寺の南の一角は港区立芝公園、外側は都立芝公園となりました。なんとも複雑ですね。

施設情報

・所在地:〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

・連絡先:03-3432-1431 (9:00-17:00)

・ウェブサイト:https://www.zojoji.or.jp

旧芝離宮恩賜庭園

現代まで残る江戸初期の大名庭園の一つです。1600年代末に小田原藩の屋敷にあわせて造園され、幕末頃には紀州徳川家の屋敷となっていました。明治時代には皇室の所有となり、「芝離宮」と改められました。大正に当時の「東京市」に下賜され、一般公開されるようになりました。

施設情報

・入園料:一般 150円 など

・開園時間:9:00~17:00 ※入園は16:30まで

・所在地:〒105-0022 東京都港区海岸1-4-1

・連絡先:03-3434-4029

・ウェブサイト:https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-shiba-rikyu/index.html

ついでに:浜離宮恩賜庭園

実はこちらは港区ではないのですが、旧芝離宮恩賜公園のすぐ近くのため、一緒に紹介させていただきます。

江戸時代の代表的な大名庭園。海水を導き潮の干満によって趣を変える「潮入の池」があり、都内で現在も実際に海水が出入りしているのは本園のみです。

もともと将軍家の鷹狩場で、承応3年(1654年)将軍の弟によって屋敷が建てられました。その子供の家宣が六代将軍になると「浜御殿」として将軍家の別邸となります。明治維新ののちは皇室の離宮となり、名前も「浜離宮」へ改められました。昭和20(1945)年東京都に下賜され、昭和21(1946)年に公開されました。国の特別名勝及び特別史跡に指定されています。

施設情報

・入園料:一般 300円 など

・開園時間:9:00~17:00 ※入園は16:30まで

・所在地:〒104-0046 東京都中央区浜離宮庭園1-1

・連絡先:03-3541-0200 (9:00~17:00)

・ウェブサイト:https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/index.html

泉岳寺

他のスポットから一つだけ離れてしまっていますが、ぜひご紹介したい場所です。

泉岳寺は、慶長17年(1612年)、徳川家康が幼年に身を寄せた今川義元の菩提を弔うため、江戸城に近接する外桜田の地に創建されました。赤穂藩主浅野家の菩提寺でもあったことから、元禄15(1702)年「赤穂事件」の後は、「赤穂四十七義士」の墓所としても知られ、『忠臣蔵』ゆかりの地ともなっています。

![「泉岳寺忠臣義士木像」『東京景色写真版』(国立国会図書館デジタルコレクション [https://dl.ndl.go.jp/pid/764109])より作成。](https://miyabi-online.com/wp-content/uploads/2025/09/泉岳寺忠臣義士木像.png)

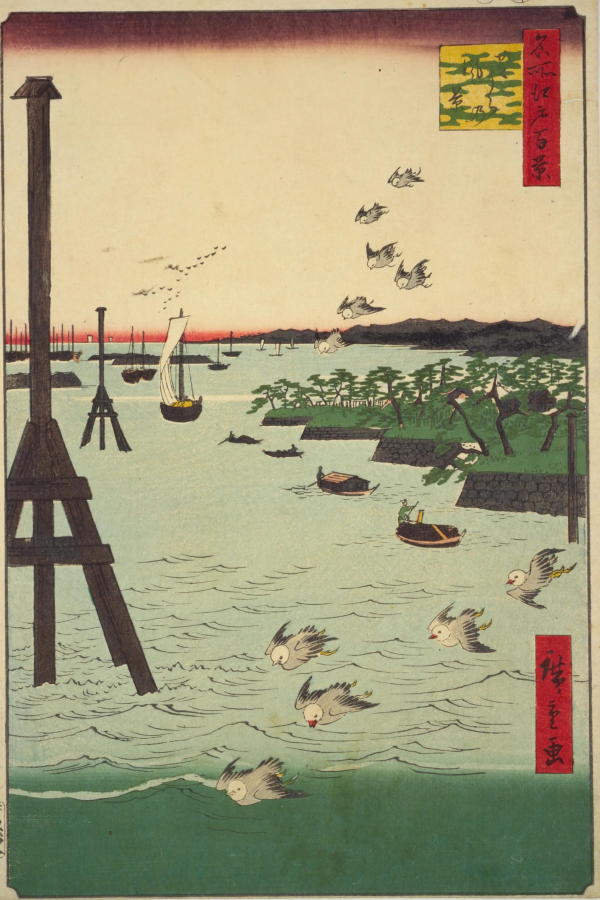

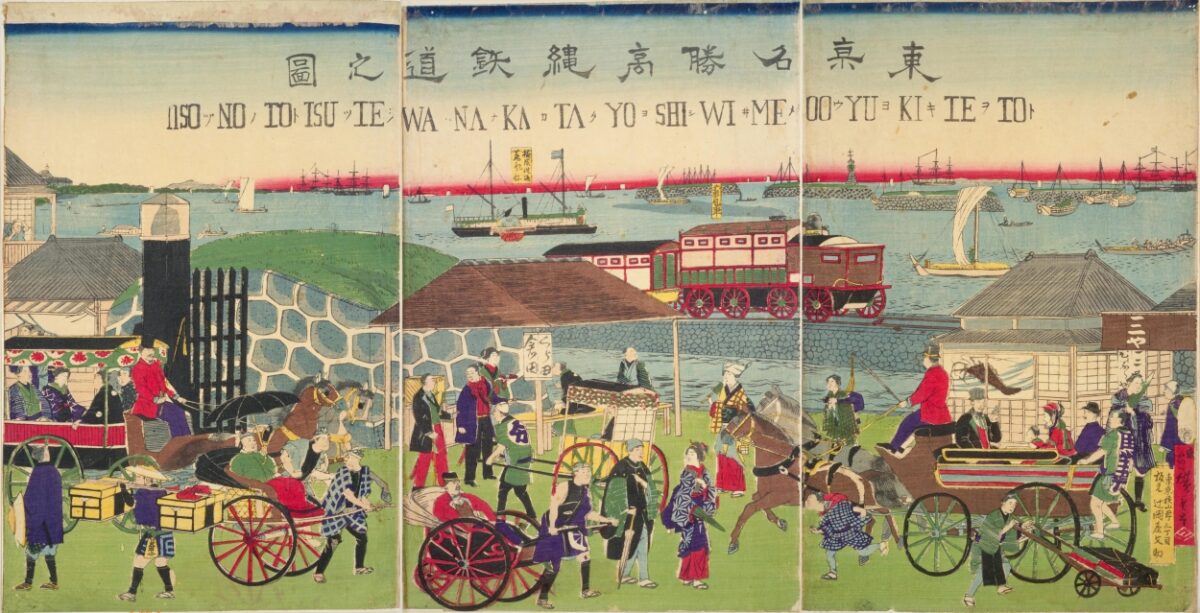

ところで、泉岳寺の目の前には「高輪ゲートウェイシティ」も開業し、再開発も進んで賑わっています。江戸の玄関口であったことが名前の由来の一つです。しかし当時はは泉岳寺の下の街道沿いにすぐ海が広がっており、「高輪海岸」などと呼ばれていたようです。当然ながら、今の「高輪ゲートウェイ」はまだ影も形もありません。

明治5(1872)年に日本初の鉄道が新橋・横浜間に開業した際、高輪海岸沿いの海上に鉄道を走らせるために「高輪築堤」が敷設されました。そして大正頃から昭和にかけて大規模な埋め立てが行われ、人工の陸地の上に街ができていきました。こうした土地の変化を感じるのもなかなか面白いです。

※中央奥に小さく「泉岳寺」とあります。

※海上の築堤を鉄道が走っています。

施設情報

・開門時間:7:00~16:00

・所在地:〒108-0074 東京都港区高輪2-11-1

・連絡先:03-3441-5560

・ ウェブサイト:https://sengakuji.or.jp

マップ

※記事内でご紹介したスポットを赤で、紹介しきれなかったスポットを茶色で表示しています。

その他お役立ち情報

・港区エリアガイド:https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/places

・港区公式パンフレット等:https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/downloads

・港区ミュージアムネットワーク:https://www.minato-rekishi.com/musenet/map.html

・コミュニティバス:https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyo-machi/kotsu/bus/community.html